Por Tulio Custódio

Quando opera com sua força policial nas periferias, o Estado opera dentro da lógica da moralização da pobreza: o processo de violência e controle sobre os Ninguéns responde à premissa de que falharam, logo devem ser contidos ou eliminados. Mas a violência do Estado, nesse contexto, não é apenas das armas. Assim como o capital, em um processo incessante de busca e acumulação, o genocídio torna-se estratégia normativa permanente de condução de vida dos ‘niggerizados’, incessante na brutalização, na precarização e no silenciamento das culturas negras.

Falar sobre violência pode ser falar sobre processos intersticiais de reprodução do genocídio. Com essa premissa, podemos tentar entender a violência contra setores mais marginalizados na sociedade não apenas na sua face explícita e aparente: da violência armada policial, que promove massacre dessa população. Vamos desenvolver outros elementos que são importantes para entender tais processos, nos possibilitando enxergar a violência como movimento motriz de interação e sujeição da subalternidade de corpos periféricos.

Quando pensamos na violência contra populações periféricas, pensamos prontamente na violência física operada pelo braço repressivo do Estado, a polícia militar. Oriunda de uma tradição autoritária da ditadura militar, essa instituição que exerce o monopólio legítimo pertencente ao Estado é vista como antagonista dos cidadãos, visto que opera em sua lógica a favor da marginalização e criminalização da pobreza. Claro que tal processo, que envolve abusos e o desvirtuamento de uma lógica do “servir e proteger” a qual passa a funcionar como “violentar e desumanizar”, é marcado por perspectivas de corrupção e desigualdade social determinantes de que uns sejam protegidos enquanto outros sejam descartáveis (e, portanto, devem ser controlados e punidos por sua descartabilidade).

O jornalista e acadêmico norte-americano Marc Lamont Hill, dentre muitos outros que se debruçaram sobre esse tema, caracteriza muito bem esse processo do que é ser um Ninguém na sociedade. Seu trabalho Nobody: Casualties of the America’s war against the vulnerables: from Ferguson to Flint (2016) é uma obra exemplar que explicita a relação entre as violências sistêmicas do Estado contra os mais vulneráveis e a condição de reprodução da precarização da vida que fundamenta tais violências. Nela podemos perceber alguns modos de constituição dessa vulnerabilidade que, apesar de refletir empiricamente a realidade dos Estados Unidos, é largamente aplicável à realidade brasileira.

Primeiramente devemos entender a relação do sujeito vulnerável, ou seja, o periférico, com a cidade, o espaço que ele ocupa. O sujeito periférico, o Ninguém, é basicamente o sujeito sem direito à cidade. Ele habita (mal) nela, mas não é parte constitutiva e considerada plenamente, porque é um habitante e não um cidadão. O debate presente na sociologia sobre precariado[1] nos ilumina sobre tal condição. O denizen (termo que designa “habitante sem os mesmos direitos que o cidadão”) é esse sujeito incorporado à dinâmica do sistema, geralmente como peça do sistema produtivo, mas sem se beneficiar dos direitos e benesses que configuram a convivência naquele espaço habitado. É uma condição de subcidadania, que não exclui plenamente, mas não insere. Uma condição que não aniquila completamente, mas usa da violência para controlar a experiência desses sujeitos em termos de oportunidades, acessos e liberdades.

Ser Ninguém é se confrontar com formas sistêmicas de violência perpetradas pelo Estado. Ser alvo da violência cotidiana, da injustiça do dia a dia, do terrorismo como condição de normalidade que gera a sensação constante de abandono. Falar sobre violência, portanto, é falar desses Ninguéns, devidamente vulnerabilizados, precarizados, segregados, violentados, fichados, mal-educados, mal-alimentados, processados, condenados e presos. Uma trilha perfeita do caminho que a sociedade, em suas desigualdades, marca para certas vidas, para certos corpos.

Ora, quando retratamos dessa maneira, fica evidente que falamos de estruturas. Mas numa perspectiva do indizível: o não dito que conforma uma existência contínua de trânsitos por espaços não-enxergados e de experiências de vida não-contabilizadas, vidas que não estão na ideia de cidade que concebemos e entendemos de maneira concreta com suas estruturas dadas. Esse sujeito Ninguém está num outro lugar, a periferia. Ser ninguém, portanto, significa ser o Outro da cidade, do espaço civilizado. Esses Ninguéns estão em “lugar nenhum”, em oposição àqueles Alguéns que estão em “algum lugar”. Um Outro que habita perenemente esses lugares indizíveis, indesejáveis, não enxergados, e a sua existência ali possui experiências da Outridade não-civilizatória: violência, invisibilidade, aniquilação. O Outro é o não-digno, portanto sua vida é não-digna, e a maneira como o Estado se relaciona o controla sua existência, não contabilizando como cidadão e sim como objeto de controle e marginalização, é também não-digna.

Indubitavelmente fica impossível não pensar nos debates atuais realizados sobre encarceramento, como a de Michelle Alexander[2] ou Angela Davis[3], ou ainda parte dessas falas inscritas e produções documentais como “13ª emenda” e o documentário “Time” sobre Kalief Browder, ambos disponíveis no Netflix. Ou ainda na expressão pública que protestos como os do Black Lives Matter, na sua dimensão real e difusão virtual pelas redes com a hashtag; ou o mais recente acerca do racismo na NFL, com a ação e a hashtag #takeaknee (ajoelhe-se). A reflexão e o debate sobre violência vem ganhando contornos públicos, e a percepção de que alguns sujeitos são tratados como Ninguéns, como Outros, está mais evidente.

No entanto, algo parece escapar a esse debate, que é a dimensão estrutural dele. A violência, enquanto ação e atitude de aniquilação e destruição, serve como condutor de uma interação de poder que está marcada em um sistema mais amplo: genocídio. A normalidade da violência do Estado é, na verdade, a normalidade de um processo amplo de genocídio, de aniquilação de um povo, em vistas de reproduzir seu estatuto de subalternidade. Para entender esse termo, precisamos abandonar a percepção unicamente física do mesmo, que remete ao assassinato de pessoas pertencentes a um grupo ou comunidade, e adotar uma perspectiva mais ampla, de poder e moralidade.

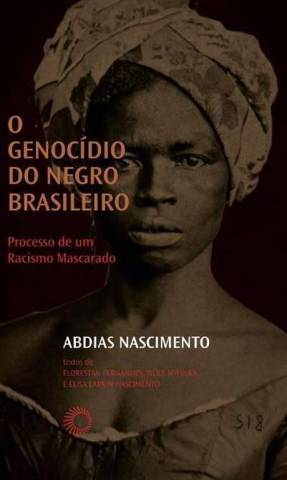

Quem nos ofereceu essa noção foi o intelectual negro Abdias do Nascimento quando, nos anos 1970, desenvolveu a noção de genocídio como um sistema amplo que atinge material, física e culturalmente a existência humana. Nesse sentido, existe uma série de ações e interesses por trás das ações que visariam desmantelar a herança cultural e existência de certos povos. Na perspectiva de Brasil, na questão racial, esse processo vai desde a violência policial contra as comunidades periféricas mas também passa pelo silenciamento das culturas negras, a desvalorização e invisibilidade das pautas raciais tanto na política quanto na sociedade e o apagamento das figuras de liderança e referência entre o povo negro. O processo de “embranquecimento”, como dizia Abdias, era amplo, macro e totalizante, com vias de aniquilar a dignidade e a humanidade dos povos negros, mas se utilizando do discurso da harmonia entre as raças e a democracia racial.

O que vemos na realidade de hoje, com grande profusão das normativas neoliberais na forma de vivermos e conceber nossa existência, são questões oriundas desse processo de genocídio. Ele não pode ser mais lido apenas como embranquecimento, de modo que houve sofisticação do próprio processo nos últimos 40 anos (desde o lançamento da obra de Abdias, O genocídio do negro brasileiro, 1978). Porém, quando entendemos os elementos que estão em jogo na visão moral que o sistema capitalista destila entre os sujeitos na sociedade, percebemos sua força e essência.

O que vemos na realidade de hoje, com grande profusão das normativas neoliberais na forma de vivermos e conceber nossa existência, são questões oriundas desse processo de genocídio. Ele não pode ser mais lido apenas como embranquecimento, de modo que houve sofisticação do próprio processo nos últimos 40 anos (desde o lançamento da obra de Abdias, O genocídio do negro brasileiro, 1978). Porém, quando entendemos os elementos que estão em jogo na visão moral que o sistema capitalista destila entre os sujeitos na sociedade, percebemos sua força e essência.

Primeiramente, na lógica da moralização da pobreza. O sistema neoliberal designa uma nova forma de relação com a liberdade, na qual ela passa a ser moralizada e concebida como fonte de ação de escolhas individuais. Essas escolhas orientariam uma condução da vida que abraçaria o cálculo econômico e a normativa da competitividade, e assim cada indivíduo seria responsável pelo empreendimento de sua própria vida. Mas, no plano das decisões (e da estrutura política), esse mesmo sistema é responsável pelo desmantelamento do estado de bem-estar social, e de uma série de direitos sociais conquistados no século XX. Dessa maneira, os indivíduos estariam livres para construir suas vidas, mas sem condições básicas para tal. Não obstante, a leitura moral é que, a partir do exercício da liberdade, cada indivíduo seria responsável por seu sucesso e fracasso. Suas decisões – e não as estruturas herdadas de marginalidade e exclusão – seriam responsáveis pela situação na qual se encontra. Assim, a pobreza se torna um problema moral, fruto de pessoas que seriam moralmente questionáveis acerca de sua capacidade de fazer parte e integrar uma sociedade que almeja e se projeta apenas no sucesso. Quem habita e existe nas condições da pobreza? Que tipo de inserção estamos promovendo quando acreditamos que as pessoas não conseguem “chegar lá” por culpa delas mesmas?

Segundo, a lógica normativa do empreendedorismo também funciona pela normativa da competitividade e da falta de solidariedade entre os sujeitos. Se você, enquanto sujeito-empresa[4], precisa concorrer com o próximo para conseguir alcançar as poucas chances que existem (lembremos que é nessa mesma perspectiva econômica de sociedade que a ideia de “escassez” ganha uma escala essencial no debate do cálculo racional). Diante da escassez, que é um traço evidente material na realidade das periferias, e da necessidade de competição, os valores do sistema de competição e consumo ganham força espetacular. Claro, pode-se refutar isso ao apelarmos para a ideia de que as tradições comunitárias no ambiente periférico estão vivas, e mantêm uma conexão e solidariedade entre essas pessoas. No entanto, é sobre essas tradições que os valores de mercado atuam. A substituição daquelas, que garantiam laços com os quais as pessoas conseguiam se amparar diante das adversidades do contexto, pelos novos valores do capitalismo, ocorre de maneira silenciosa, atrativa e com promessa de mudança.

No entanto, o que ela promove é o aprofundamento da situação desses sujeitos, que são material e subjetivamente consumidos por uma vida que passa a não ter sentido, significado e afeto. O nome desse processo, uma espécie de estado de degradação e terror, foi denominado pelo filósofo Cornel West como niggerization[5]. Esse estado de terror aprofunda a condição de precarização da vida, e amplia a sujeição dessas pessoas à violência, tanto do Estado, quanto do mercado ou entre si mesmas. Estar niggerizado é estar inseguro, desprotegido, sujeito à violência randômica e odiado. É o quadro de realidade, ou melhor, dos efeitos que a estrutura social e econômica impõe a esses Ninguéns da sociedade.

Terceiro, devemos lembrar que o Estado age como gestor dos interesses do mercado. Veja, essa afirmação deve ser compreendida com cautela. É comum na tradição materialista entender que o Estado é uma mera extensão do capital. Não se trata disso apenas. O que podemos entender da ideia acerca do Estado gestor é o Estado (e seus agentes) incorporando a lógica normativa do cálculo racional na sua forma de governar. Dessa maneira, a representação do bem comum passa a ser a representação das condições para exercício da normatividade neoliberal, o que significa validação do individualismo, do consumo e competitividade marcados pelo livre mercado. Como pensadores do neoliberalismo nos elucidam, não se trata do “Estado mínimo”, como muitas vezes o discurso público do capital reverbera. O neoliberalismo enquanto uma norma necessita ser inserido e conduzido na vida das pessoas; isso implica uma atividade de controle e não de afastamento ou retirada. O Estado, assim, quando opera com sua força policial armada e violenta nas periferias, opera dentro da lógica da moralização da pobreza: o processo de violência e controle sobre aqueles corpos, aqueles sujeitos, responde a uma premissa de que aqueles seres falharam, e portanto devem ser contidos, controlados, e alguns eliminados. A pobreza carrega e expressa em si os males do sistema, ao invés de ser entendida como o efeito dos males da desigualdade criada pelo sistema.

De maneira geral, portanto, a violência é uma forma de controle e condução de corpos periféricos, representantes da pobreza, os Ninguéns, em uma situação de subalternidade. Ou seja, manutenção de um “lugar nenhum”, de uma vida precária e precarizada que marca a realidade do genocídio. A importância, como mencionamos, de entender a perspectiva mais ampla da noção de genocídio é que essa condição deve ser mantida – e o caminho do genocídio não é aniquilação total. Assim como o capital, em um processo incessante de busca e acumulação, o genocídio se torna uma estratégia normativa de condução dessas vidas periféricas, incessante na violência e na precarização, mas sem um fim. Da mesma maneira que o sistema constrói o imperativo da realização da satisfação pessoal e subjetiva através do consumo hedonista, a violência é a realização satisfatória do lugar destinado ao não-desejável, ao Outro: a manutenção de seu estado de niggerizado.

A violência do Estado, nesse contexto, não é apenas das armas. É a violência da existência de moralidades hierarquizantes e excludentes. É a violência do cotidiano, que perpassa cada estágio da vida e existência desses sujeitos. Ela é base que conduz a separação, como um meio-fio, que deixa nítido o que é espaço habitável e o que é rua. O que é privado e o que é de ninguém. Você já imagina onde o Ninguém está?

Tulio Custodio é sociólogo (mestre pela Universidade de São Paulo), graduado em ciências sociais pela USP e história pela Universidade Cruzeiro do Sul. Escreve em meios como Justificando, Medium, HuffPost e revistas Galileu e Raça e dá palestras sobre racismo, desigualdade, questões raciais e gênero (masculinidades). É membro do Coletivo Sistema Negro, criador do site de referências Pitacodemia e curador de conhecimento na empresa Inesplorato.

[1] Standing, G. O Precariado: a nova classe perigosa.

[2] Michelle Alexander. The New Jim Crow: mass incarceration in the age of colorblindness.

[3] Angela Davis. Are prisons obsolete?

[4] Para uma definição mais precisa desse termo, ver Pierre Dardot & Christian Laval. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal.

[5] Ver Cornel West. Democracy Matters: Winning the fight against imperialism.