O estudo Contra o apagamento – o cinema de não ficção de Ugo Giorgetti, foca a não ficção do cineasta e busca retirar-lhe o estatuto de produção adjacente

Por Liniane Haag Brum

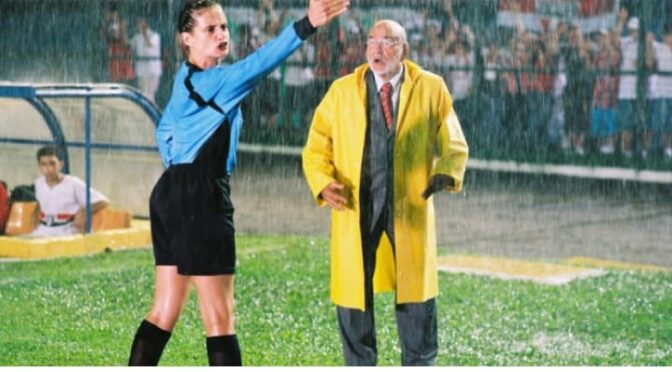

Ugo Giorgetti ganhou notoriedade, reconhecimento e, sobretudo, legitimidade como realizador de cinema, a partir de sua produção ficcional. Festa (1989), o seu segundo longa-metragem de ficção, foi agraciado com o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Gramado, e representou uma inflexão na carreia do diretor. Narrada com recursos austeros, mas com intérpretes de primeira grandeza (cite-se Antônio Abujamra e Ney Latorraca, entre outros), a história se passa em apenas uma noite, em que um músico e dois jogadores de sinuca contratados para animar uma festa grã-fina, em um casarão, jamais são chamados para se apresentarem. Permanecem no andar de baixo, enquanto os convidados se divertem. Tudo que se passa no filme, acontece durante essa espera. Fortemente apoiado na fala, ao lado de Jogo duro (1986), parece ter moldado aquela que seria a matriz artística de Giorgetti: a ironia, suas tênues modulações e a condensação da narrativa em um exíguo espaço-tempo, – uma configuração da qual o diretor tira máximo proveito. Já Boleiros, era uma vez o futebol (1998) faz jus ao título, ao acompanhar ex-jogadores reunidos em um bar, a lembrar velhas histórias e causos futebolísticos. O filme obteve uma carreia tão cativa junto ao público, que se desdobrou em Boleiros 2: vencedores e vencidos (2006), levando o diretor a escrever e publicar crônicas sobre futebol, entre 2004 e 2020, como titular de uma coluna do jornal Estado de S. Paulo chamada – justamente – “Boleiros”. O que há de tão cativante em Boleiros, era uma vez o futebol? Certamente os personagens, mais do que glórias e partidas espetaculares, além da emoção causada pela alternância entre humor e nostalgia. A identificação do público com rivalidades que encontram correspondência na realidade, dentre as quais a disputa entre Corinthians e Palmeiras, é central. Lima Duarte como técnico do Palmeiras e Denise Fraga como a mulher desamparada de um jogador em ascensão são apenas duas das atuações emblemáticas da produção.

É preciso lembrar, no entanto, que antes da consagração, o cineasta começou sua carreira artística dirigindo documentários. Campos Elíseos (1973), curta-metragem de estreia, em princípio traria o registro do que fora o bairro paulistano de mesmo nome, nos seus áureos tempos, em contraponto com que se tornara nos anos 1960: a chamada Boca do Lixo. Ou, conforme afirma o diretor: o filme contaria “a origem o apogeu e a decadência do bairro erigido pela aristocracia cafeeira”. Giorgetti faria isso não apenas através do registo das mansões e casas que lhe provocam certo fascínio, ele estabeleceria um contraponto entre o depoimento de um antigo morador e a fala de um habitante mais recente do bairro, representante da decadência. Porém, durante a produção, o documentário tomou outro rumo, pois “quem conheceu o bairro como era, preferiu não falar”, – como declara o locutor de Campos Elíseos, Humberto Marçal, em uma inequívoca alusão irônica a esse silêncio. Assim, o diretor abdicou do plano inicial e realizou o filme apenas com o personagem que representava o declínio: Joaquim Pereira da Costa, vulgo Quinzinho, à época um afamado marginal de alcunha Rei da Boca do Lixo.

A segunda incursão de Giorgetti no cinema também resultou em um curta-metragem sobre a região central da cidade de São Paulo. Rua São Bento, 405 (1976), que já se chamou Edifício Martinelli, é o título e também o endereço do prédio homônimo, primeiro arranha-céu erigido na América Latina. O documentário se volta mais uma vez para a decadência, dessa vez colocando em foco os moradores do edifício.

Quebrando a cara, longa-metragem frequentemente apresentado como documentário sobre a trajetória de sucesso do pugilista brasileiro Éder Jofre, três vezes campeão de boxe, é mais uma reflexão sobre o clã Jofre e suas dinâmicas de sobrevivência na maior cidade da América Latina, do que uma cinebiografia. A peça documental intercala entrevistas e arquivos de lutas. O filme começou a ser rodado em 1973, logo após a finalização de Campos Elíseos, e permaneceu em produção, de modo intermitente, até 1986. Nesse interregno o cineasta paulista dirigiu sua primeira ficção, Jogo Duro, de 1985, – anterior mesmo ao premiado Festa, – que por sua vez foi sucedido por Sábado (1995), mais um filme que recebeu atenção da crítica jornalística, além de ter caído nas graças do público. Os bastidores da filmagem de um comercial de televisão que toma um prédio decadente como locação germinou quando o diretor realizava Rua São Bento, 405. As participações especiais, nesse filme, são tão marcantes quanto as interpretações dos atores. Décio Pignatari, por exemplo, surge como um excêntrico que co-habita com passarinhos no seu quase inabitável apartamento. A cena de sua primeira aparição, uma das mais notáveis da cinematografia brasileira, é inspirada em um morador do Edifício Martinelli.

Importante lembrar – antes de encerrar o elenco parcial das ficções giorgetanas, – que Boleiros – era uma vez o futebol recebeu o prêmio de direção no Festival Internacional de Amiens, na França, além ter sido escolhido o filme de melhor roteiro pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Contabilidade parcial: até 1998, o realizador tinha três títulos de ficção em seu currículo, ao lado de três documentários. Em 2025 são 11 ficções e 19 peças de não ficção realizadas.

Um olhar sincrônico comumente dirigido ao percurso artístico de Ugo Giorgetti estabelece uma episteme que filia o cineasta à geração de publicitários incorporados ao meio cinematográfico. São realizadores que transitaram do cinema publicitário à ficção, em um momento em que a cinematografia brasileira começava a tomar impulso no país, depois de um período de estagnação. Essa lógica focaliza a obra pelo viés da biografia do cineasta, ao compreendê-la contiguamente ao percurso profissional de Ugo Giorgetti que, de fato, se inicia em 1966, em uma agência de publicidade, se estendendo até meados dos anos 1990, quando, paulatinamente, em decorrência de sua legitimação no cinema industrial, vai abandonando o campo publicitário. Trata-se de uma genealogia limitada, porque toma como objeto a produção giorgetana das primeiras décadas, além de desconsiderar sua trajetória como documentarista.

A pesquisa Contra o apagamento – o cinema de não ficção de Ugo Giorgetti, focaliza a totalidade da não ficção do cineasta e busca retirar-lhe o estatuto de obra adjacente e/ou menor em relação à sua ficção. Ao tomar esse conjunto filmográfico de modo autônomo, ocorre tanto a reconfiguração do que seja a obra de Giorgetti quanto – de modo ambivalente – a incorporação de sua não ficção ao que é considerado o seu trabalho de maior valor artístico. Abarcar esse vasto universo que ocupou antes, durante e depois de sua legitimação como cineasta (haja vista que ele nunca parou de dirigir não ficção, até os dias de hoje) significa lançar luz à genealogia, à filiação e à poética giorgetiana, além de subtrair dessa produção o seu caráter dispersivo. A pesquisa, assim, se volta a documentários de formatos diversos e filmes de tipologias variadas (Sampaio e Blank) ou de “classificações mais instáveis” (Elsaesser), tais como peças educacionais, de serviço público, de formação, experimentais, entre outras

Tem-se lado a lado, por exemplo, um documentário de longa-metragem autoral feito em película – caso de Quebrando a Cara – e o média-metragem recentíssimo A invenção de Conrado Wessel (2024), criado para dar contorno à biografia e ao legado do homem por trás da fundação homônima, inventor do primeiro papel fotográfico brasileiro. O média-metragem, formato sem lugar nas telas grandes, é veículo e expressão de temas importantes na produção do realizador. Uma obra como Pizza (2005) é um verdadeiro tratado sociológico sobre a abissal e tão propalada desigualdade econômica paulistana. Sem fazer uma única citação, o cineasta mostra o que ele chama de “contradições de São Paulo através da pizza”. Realizado em coprodução com a TV Cultura, o documentário percorre pizzarias de diferentes regiões paulistas, das tele-entregas do Jardim Ângela, na zona sul, aos pequenos comércios de Heliópolis, do eclético Copan a um refinado estabelecimento que promete resgatar seus clientes por helicóptero em caso de assalto.

Não é possível deixar de mencionar, a título de exemplo do que seja a produção de média-metragem, um documentário tão díspar como Em busca da pátria perdida (2008). Em um domingo qualquer, a câmera acompanha a celebração de três missas na Igreja Nossa Senhora da Paz, no Glicério. A primeira, rezada em italiano, parece ser destinada a descendentes de imigrantes italianos já há muito assimilados – conclui-se em razão das vestimentas e da aparência dos personagens. A segunda, celebrada em espanhol, atrai um público indubitavelmente latino. As feições dos fiéis mostram que eles podem ser tanto oriundos da Bolívia quanto do Peru ou do Equador. Pouco é revelado, a câmera não julga, o som não informa, não há legendas. De modo talvez inesperado para quem acompanha a carreia do cineasta, seja como estudioso ou fruidor, Em busca da pátria perdida finaliza com uma missa destinada a brasileiros, em que um olhar do etnógrafo se consagra, pois, mais uma vez, nada há além da observação e nenhum recurso de interação – via entrevistas ou depoimentos. Uma outra cidade (2000), o primeiro média-metragem do diretor, não pode deixar de ser mencionado. É a partir de sua produção que a dedicação de Giorgetti à não ficção se intensifica como nunca antes. Documentário que conta com a predileção do realizador, é mais uma ode à cidade de São Paulo. Um grupo de poetas alcunhado “a turma da biblioteca”, relembra e revisita a capital paulista, enquanto narra aqueles que foram seus anos de ouro. O filme conta com os testemunhos de Antonio Fernando Franceschi, Rodrigo de Haro, Roberto Piva e Claudio Willer. Por fim – mas não realmente, pois a não ficção giorgetana conta, como foi dito, com 19 títulos de tipologias variadas – até mesmo as produções feitas sob demanda, caso de Paul Singer, uma utopia militante (2021), proposto pelos ex-colaboradores do economista, Marcos Barreto e Fernando Kleiman e Hanseníase (2008), encomendado pela organização não governamental Ceads, revelam a assinatura do cineasta e artista e vão muito além dos seus objetivos biográficos e institucionais.

Mas é tomando 46 anos de distância em relação à produção do curta-metragem Campos Elíseos (1973) que emerge um marco diacrônico: O cinema sonhado (2018), série em quatro episódios produzida pela Sesc TV. A produção apresenta uma “história pessoal” do cinema paulista, através de entrevistas de cineastas e personalidades da cultura entremeadas ao discurso em primeira pessoa do realizador que, em cena, conduz a apresentação. A contrário de certa tendência performática de diretores de documentários contemporâneos, a série assume a mise en scène. Giorgetti toma o campo – como em Santana em Santana (2003) documentário realizado para chamada pública da Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo – e se torna personagem-protagonista-narrador de uma história que é sua, mas também é coletiva. O cinema sonhado perfaz uma história dissidente do cinema paulista, em que bairros e regiões da cidade, um topos constante e caro à lente do diretor, organiza rememorações e conhecimento acerca do cinema. Em outras palavras: em 2018, Giorgetti torna o documentário como um dispositivo de sua própria rememoração e não mais como objeto de perscrutação, a exemplo do que fizer em 1973, em Campos Elíseos. Na era do digital, ele historiografa rememorando e narra não mais registrando o que seria a memória de um tempo perdido, – ele se coloca com partícipe da história narrada. E assim reconfigura sua trajetória autoral e biografia artística e cultural. Em um trecho de O cinema sonhado, declara: “Entre todas as produtoras que se multiplicaram pelo Bixiga ao tempo da inauguração da Embrafilme, uma merece registro especial. Eu fiz parte dessa produtora e conheci todos que a frequentaram. Dela não resta uma única fotografia. O lugar onde ela existia hoje é um prosaico estacionamento”.

Durante muito tempo, a realização de um filme de ficção significou, para os cineastas da geração de Giorgetti, o estabelecimento em uma hierarquia superior. Essa mentalidade dominante não apenas entre os realizadores, mas também entre os pensadores e críticos de cinema, de que o documentário ou a não ficção são lugares de começo, é também interpelada pela pesquisa. Dentro dessa perspectiva crítica, não seria inverdade afirmar que mais longeva e talvez prolífica do que a filmografia de ficção do realizador, seja o conjunto de seus documentários e/ou peças não ficcionais, – haja vista sua vastidão tipológica e unicidade estética. Ele compõe um corpus com enorme potencial de desdobramento científico-cultural. Além de um cardápio variado e sofisticado para a fruição.