As redes sociais descentralizadas para comunicar ciência e saberes como alternativa aos algoritmos opacos e autoritários das redes sociais das big techs

Por Damny Laya e Rafael Evangelista

No Brasil, conforme dados da Data Reportal em sua pesquisa Digital 2025: Global Overview Report e o Digital 2025: Brazil, 183 milhões de pessoas estão conectadas, o que representa 86,2% da população. A pesquisa também ressalta que 91,7% dos internautas brasileiros consomem notícias online e o tempo médio diário de leitura desse tipo de conteúdo chegou a 2 horas e 38 minutos. O Brasil também é o segundo país no ranking de média de uso diário de Internet (9 horas e 13 minutos) e o terceiro que mais gasta tempo em redes sociais, com uma média de 3 horas e 37 minutos por dia, mais de 1 hora acima da média mundial.

A grande presença dos brasileiros na Internet e nas redes sociais sugere um cenário de grande potencial para a ocupação desses espaços por conteúdos de divulgação científica. Ao analisar a divulgação científica no ambiente digital, observa-se a importância central da web e das mídias sociais como ferramentas para comunicar ciência, impulsionadas principalmente por centros de CT&I (ciência, tecnologia e inovação) e por periódicos especializados, quase todos disponíveis online. Destacam-se os blogs de divulgação científica, geridos por jornalistas, pesquisadores ou professores, especialmente nas áreas de saúde, física e química. Além disso, universidades, institutos e empresas de pesquisa mantêm presença ativa em plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter (hoje o X) e YouTube, além de distribuírem newsletters para divulgar pesquisas em andamento e concluídas. Esses recursos também servem como fontes de pautas para jornalistas, ampliando a visibilidade de temas de CT&I.

Alguns dados falam alto sobre como o jornalismo científico tem sido principalmente publicado em mídia online. Segundo relatório de 2024 da Federação Mundial de Jornalismo Científico (WFSJ, pela sigla em inglês), 69% foram publicados em matérias/sites na web, e 56% em redes sociais. Porém, nos últimos anos, a credibilidade e a transparência das redes sociais, que funcionam como intermediárias da divulgação e comunicação científica, vêm sendo questionadas não somente pela comunidade científica, mas por diversos grupos da sociedade no Brasil e em outras partes do mundo.

Em grande medida, isso acontece devido às múltiplas mudanças nas políticas de regulação de conteúdo e as afiliações políticas dos CEOs das principais empresas de redes sociais online. Um exemplo disso é a dissolução do programa de verificação de fatos do Grupo Meta (Instagram, Facebook e WhatsApp) por parte do seu CEO, Mark Zuckerberg, uma decisão explícita do alinhamento da empresa com a gestão de Donald Trump no seu segundo mandato. Outros bons exemplos são o relaxamento da moderação de discurso de ódio e desinformação no X por Elon Musk — além de um aparente gesto de saudação nazista após a posse do presidente Trump, e a oposição direta dessas empresas e o Grupo Alphabet (Google e YouTube) a projetos de leis, como o PL 2630 (o PL das Fake News), que procuram regular as plataformas de redes sociais no Brasil. Essas movimentações de parte dos CEOs das redes sociais mainstream estão levando os usuários a buscar alternativas ou a abandonar completamente as plataformas.

Vale a pena destacar como a posição política radical por parte do CEO do X, Elon Musk, tem motivado o êxodo de usuários desta plataforma para outras concorrentes como o Bluesky (do antigo dono do Twitter) ou o Threads (da Meta). No Brasil, por exemplo, essa movimentação política do Musk lhe custou milhões de usuários que migraram para o Bluesky, e cerca de 2% da receita do X (entre 80 e 100 milhões de dólares anuais). Nos Estados Unidos, o êxodo tem sido uma tendência significativa, o que pode ser observado na saída de milhares de usuários da plataforma. O X-odo (referência a êxodo) ou X-it (saída, exit em inglês), como é chamada a tendência, tomou forma a partir da desativação de 60 mil contas, em média, a cada dia no mês de novembro de 2024, conforme a plataforma de audiência Similarweb, deixando uma lacuna na vida de muitos trabalhadores. Jornais renomeados como o The Guardian, o qual tem mais de 27 milhões de seguidores, também saíram da plataforma por considerar que “O X é uma plataforma de mídia tóxica e seu proprietário, Elon Musk, tem sido capaz de usar sua influência para moldar o discurso político”. Na Alemanha e na Áustria, mais de 60 universidades e instituições de pesquisa anunciaram sua intenção de encerrar sua presença no X, afirmando que seus algoritmos se opõem a um discurso baseado na integridade científica e democrática. Desde a vitória eleitoral de Donald Trump e a nomeação de Elon Musk para a equipe do seu executivo, 86 associações solidárias e ambientais da França anunciaram sua saída do X. Na Espanha, também saíram várias associações ambientalistas, incluindo a Greenpeace Espanha, considerando o X um “perigo para a democracia”. Além das associações ambientalistas, a Conferência de Reitores das Universidades Espanholas também decidiu sair do X, alegando que a plataforma “não reflete os princípios e valores das universidades”.

O alinhamento das big techs (Amazon, Apple, Microsoft, Google, Meta), com Musk à cabeça, junto com os grandes players do mercado da IA como a OpenAI e a Nvidia (a maior produtora de chips para computadores do mundo), com o segundo governo do Donald Trump e seus valores de extrema-direita é cada vez mais evidente. Um dos sinais inquestionáveis desse alinhamento está nas doações milionárias para o evento de inauguração da presidência, doações essas que têm sido interpretadas como bajulações para obter ganhos nas políticas antitrust e maiores facilidades para investimentos nos seus negócios. Além disso, temos observado os jantares privados com o mesmíssimo Trump, na Casa Branca, os quais parecem ter influenciado as políticas externas, com cara de chantagem, dos Estados Unidos no Brasil, impondo tarifas aos produtos brasileiros, chamando de censura as tentativas de regulação das big techs e, inclusive, questionando os poderes jurídicos de um país soberano na hora de julgar seus cidadãos que cometeram uma tentativa de golpe de Estado.

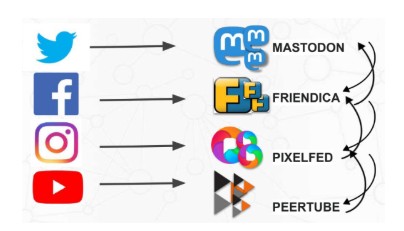

Neste cenário, algumas das organizações ambientais e acadêmicas mencionadas, governos europeus (Suíça, Holanda e Alemanha) e veículos de comunicação como a BBC decidiram implementar seus próprios servidores em redes sociais descentralizadas como a rede Mastodon, visando ao ganho de maior autonomia, para fazer parte do que vem sendo chamado de Fediverso (a palavra resulta da união das palavras “federado” e “universo”, o que seria equivalente a “universo federado”).

Abrindo as portas do Fediverso

O Fediverso (uma junção de “federação” e “universo”) é um conjunto de tecnologias utilizadas para hospedagem distribuída de arquivos e publicações na web, como mídias sociais, blogs e sites. A principal característica desse ambiente é a descentralização executada por protocolos de comunicação em padrão aberto. Os usuários podem criar suas identidades em qualquer uma das plataformas instaladas em diferentes servidores (chamados de “instâncias”) e, por meio de um único perfil, interagir e trocar informações com todos os outros perfis e instâncias dessa rede.

O federado do Fediverso significa descentralizado, quer dizer, ao invés de um serviço centralizado e controlado pelo dono da empresa, como acontece com as redes sociais da Meta, o YouTube, o TikTok e o X, os sistemas federados possuem dezenas de milhares de servidores ou instâncias (pequenas redes sociais ou comunidades). As instâncias tendem a ser sem fins lucrativos e administradas pela comunidade. Isto só é possível porque essas redes sociais, e plataformas como blogs e fóruns, são criados por meio de códigos abertos e softwares livres. Qualquer pessoa com conhecimentos básicos sobre programação pode pegar o código aberto, por exemplo, de uma rede social descentralizada como o Mastodon, que possui uma estrutura como qualquer outra rede social, e criar seu próprio servidor ou instância para hospedar usuários, postagens, imagens, vídeos e permitir a interação com outros usuários hospedados no mesmo servidor, assim como também com usuários de outras instâncias. Tudo isto sob a interface, neste caso, do Mastodon. Ter uma instância própria significa ter controle sobre os dados que estão na sua rede social, moderar o conteúdo, não estar preso à lógica dos algoritmos das grandes redes sociais comerciais, feitos para coletar dados, perfilar e entregar anúncios, e que priorizam conteúdo muitas vezes inflamatório e desinformativo por cima de conteúdo informativo e científico.

A maneira mais fácil de entender como funciona o Fediverso é olhando para o funcionamento do e-mail: você pode usar diferentes serviços, como Gmail, Yahoo!, Outlook ou outro, mas você ainda pode enviar e-mails para outras pessoas, não importa qual desses serviços use. Agora imagine que você pode fazer a mesma coisa com Twitter, Instagram, YouTube e outros. Você pode estar no Twitter, mas ainda pode curtir e retuitar a foto de alguém no Instagram. Você pode estar no Instagram, mas pode responder ao comentário que alguém fez no Twitter.

O Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade (Nudecri, núcleo que inclui o Labjor), por iniciativa do pesquisador Rafael Evangelista, tem tomado um caminho similar ao das instituições acima mencionadas, na procura de criar experiências de soberania digital desde a universidade pública, desde a comunidade acadêmica como instância autônoma e democrática. No Nudecri foram instaladas instâncias ou comunidades próprias, no Mastodon e no Peertube, redes sociais descentralizadas, como um projeto de divulgação científica do Núcleo. A ideia é que os pesquisadores, pesquisadoras, professores e professoras do núcleo tenham um perfil nessas instâncias e as utilizem como meio oficial de comunicação, em paralelo ou substituindo à atuação que têm em redes privadas. O projeto de divulgação científica, financiado pela Fapesp, leva por nome “Ciência em construção: praticando a soberania digital nas universidades públicas: abrindo as portas do Fediverso”, e visa à criação de um modelo de divulgação científica autônomo e democrático, livre da dependência das big techs, e fortalecer a cultura da ciência aberta. O projeto mencionado procura também divulgar os avanços do projeto de pesquisa “O Fediverso nas universidades públicas: iniciativas para a construção de uma soberania digital nas universidades paulistas”.

As instâncias já vêm sendo usadas por alguns pesquisadores, pesquisadoras e veículos do laboratório como um canal de divulgação e comunicação tanto dos trabalhos de pesquisa e de formação acadêmica, quanto para a divulgação científica. No Labjor estamos experimentando a responsabilidade de ter usuários e cuidar dos seus dados sem os colocar em risco de cair nas mãos de empresas que fazem perfilamentos para direcionar anúncios e conteúdos muitas vezes indesejados. Também estamos experimentando outra responsabilidade, a de moderar o conteúdo que produzem ou replicam os usuários inscritos nas nossas instâncias e, sobretudo, estamos experimentando a liberdade de construir comunidades de forma orgânica, ao invés de pautadas por um algoritmo opaco e guiado pelo lucro e, como mostrado ultimamente, movidos por valores antidemocráticos e autoritários, distantes da ética de comunicar ciência de forma autônoma e da mão de uma sociedade plural e democrática.

Além da nossa iniciativa está a conta no Mastodon do Lab Divulgação Científica, inscrita na instância da @bertha.social. Segundo a biografia da conta, “o Laboratório de Divulgação Científica é um laboratório virtual do Campus Rio Paranaíba da Universidade Federal de Viçosa. É de onde sairão projetos de divulgação científica em diversas áreas da ciência”. Também na mesma instância está a conta do podcast Dragões de Garagem. Um podcast de divulgação científica criado em 2012, “do desejo de falar sobre ciência de forma acessível e descontraída, incentivando a curiosidade e o pensamento crítico”. A conta no Mastodon está ativa desde setembro de 2024.

Essas iniciativas expressam a possibilidade que existe de divulgar e comunicar ciência além das redes sociais comerciais das big techs. E são prova manifesta de que existe uma Internet além dessas estruturas autoritárias e centralizadas em poucas mãos com interesses muitas vezes escuros.

Damny Laya é cientista social e jornalista de ciência. Doutor em políticas de ciência e tecnologia (Unicamp) e mestre em estudos sociais da ciência (IVIC – Venezuela), pesquisa governança da internet, redes descentralizadas e as intersecções da materialidade da internet com a soberania digital e seus impactos socioambientais.

Rafael Evangelista é doutor em antropologia social, pesquisador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor/Unicamp), professor da pós-graduação em Divulgação Científica e Cultural (Unicamp) e membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade (Lavits).