|

Grandes

obras priorizam o aguabusiness

e intensificam desigualdades

Muitas das grandes obras públicas em rios

trouxeram benefícios. Nem sempre, porém, os beneficiados foram

as populações locais. No Sistema Cantareira, em São Paulo,

a transposição da bacia do rio Piracicaba retira água do

interior do estado para abastecer a capital. Há mais de 30 anos, várias

cidades e áreas rurais da região são sacrificadas, gerando

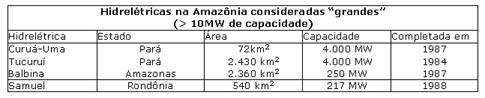

uma verdadeira disputa pela água. A barragem de Tucuruí, no Pará,

atende a demanda energética de indústrias do setor privado que

produzem alumínio para exportação. Porém, na área

vivem cerca de 25.000 pessoas sem energia elétrica. Em muitos casos,

as populações ribeirinhas, além de não serem beneficiadas,

pagam pelos custos sociais das obras. São expulsas de suas terras e sofrem

com políticas inadequadas, ou mesmo inexistentes, de indenização

e reassentamento. Os atingidos pela última cheia da barragem do Castanhão,

no Ceará, vivem há quase um ano em acampamentos, aguardando a

construção de suas casas. O Movimento de Atingidos por Barragens

(MAB) estima que, no Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas já foram

atingidas por grandes obras em rios e mais 100.000 estão ameaçadas

pelos projetos do Plano Plurianual de Investimentos (PPA).

Recurso vital para os planos ambiciosos de desenvolvimento,

a água tem sido transformada em bem econômico, mediado por relações

mercantis: o que foi chamado de aguabusiness prioriza a construção

de megaempreendimentos em rios para viabilizar a produção de energia

para os grandes consumidores, o abastecimento de grandes centros urbanos e industriais,

a irrigação de grandes áreas, o escoamento da produção

agrícola e, mais recentemente, as atividades turísticas. O economista

Eduardo Magalhães Ribeiro, da Universidade Federal de Lavras (MG), e

a antropóloga Flávia Maria Galizoni, do Instituto de Filosofia

e Ciência Humanas da Unicamp, mostraram num artigo para a revista Ambiente

& Sociedade

“Água,

população rural e políticas de gestão: o caso do

Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais”

que a lógica da água como negócio não é a

única existente. Ela convive com a lógica da água como

bem comum, que predomina entre as comunidades rurais, populações

tradicionais e ribeirinhos. Para os pesquisadores, o descompasso entre essas

duas lógicas tem resultado em uma maior concentração de

riqueza e poder nas mãos dos grandes consumidores de água e na

exclusão das comunidades tanto no acesso aos recursos hídricos

quanto nas tomadas de decisão relativas ao destino dos rios. Ribeiro

e Galizoni verificaram que a falta de participação e de poder

decisório das comunidades atingidas têm levado à desobediência

pacífica ou a enfrentamentos e disputas em torno de direitos relativos

aos costumes, às terras e aos rios.

Na última década, tem aumentado o número de pesquisadores,

ONGs, grupos de mulheres, movimentos que se posicionaram contra as grandes intervenções

em rios, apostando na melhor administração das obras já

existentes e no uso comedido dos recursos hídricos. Se, por um lado,

os defensores de grandes obras rotularam os protestos como “oposição

irracional ao desenvolvimento”, por outro lado, na opinião desses

grupos, as inúmeras experiências mal sucedidas não deveriam

ser desperdiçadas na tomada de decisões em projetos em andamento,

como a hidrovia Paraná-Paraguai, a transposição do São

Francisco e o Eixo de Integração no Ceará.

Desenvolvimento: o milagre que não aconteceu

Em 1985, quando o governo anunciou a construção da barragem do

Castanhão, no Ceará, as promessas eram muitas. A obra iria conter

as cheias, irrigar 43.000 hectares, alavancar a economia por meio da agricultura,

propiciar a exploração da pesca, levar água para a capital,

gerar energia e impulsionar o turismo na região. Os impactos negativos

da obra não receberam a mesma propaganda que os possíveis benefícios.

A população foi convencida de que seria um bom negócio

para todos e a barragem foi construída. Hoje, pesquisadores, representantes

do MAB e dos Comitês de Bacias do Ceará, consideram o Castanhão

como uma das barragens que trouxe impacto mais negativo para a região.

Marisete Dantas de Aquino, do Departamento de Hidráulica e Ambiental

da Universidade Federal do Ceará (UFC), critica a falta de uma política

de reassentamento das 4.000 pessoas atingidas pelo projeto. A pesquisadora conta

que “os donos das terras submersas receberam dinheiro e puderam comprar

apartamentos de frente para a praia. Já os que trabalhavam nas terras

receberam casa e terra. De repente, quem foi vaqueiro a vida toda passou a ter

um lote. Além de ser submetida a outra relação de trabalho,

a maioria das pessoas não tinha recursos para tocar a terra, como sementes

e água, por exemplo. Eles não conseguiam sequer cercar o terreno”.

“Essa situação se estende até hoje”, lamenta

José Josivaldo Alves de Oliveira, agricultor atingido pelo Castanhão

e representante da direção nacional do MAB. “As pessoas

não conseguiram se refazer, reconstruir uma nova vida. As famílias

da zona rural atingidas foram transferidas as pressas para as novas áreas.

Não houve um estudo, ou consulta, para saber o que as famílias

queriam, se as terras eram boas e qual era a capacidade de cada propriedade.

Resultado: muitos foram embora, perderam o vínculo com a terra e com

o rio. Os que ficaram enfrentam a falta água e o solo pobre, além

do excesso de famílias em cada área”, denuncia.

As comunidades da zona urbana atingidas pelo Castanhão também

não participaram na tomada de decisões relacionadas aos impactos

da obra. Embora o governo do Ceará tenha feito uma nova cidade para os

moradores de Jaguaribara, uma das mais atingidas, tudo foi feito “dentro

dos gabinetes”, lembra Alves de Oliveira. A Nova Jaguaribara é

completamente diferente da antiga. As pessoas não se identificam com

os modelos das casas, com as cores das portas e com o traçado das ruas.

Nas palavras do agricultor: “parece uma Brasília!”. Na velha

Jaguaribara as pessoas tinham uma relação direta com a água,

com o peixe, lavavam as roupas nas pedras dos rios. Hoje, o rio mais próximo

está a quilômetros de distância. Um descaso ainda maior acontece

com as últimas famílias atingidas pelo enchimento do lago do Castanhão,

em janeiro de 2004, que ainda hoje moram em acampamentos, porque a construção

de suas casas não foi concluída.

Para a professora Marisete de Aquino, o grande problema

foi a falta de um programa sustentável de reassentamento. Em sua opinião,

um programa adequado, em que exista um diálogo efetivo e trabalho conjunto

da Secretaria de Recursos Hídricos e da Secretaria da Agricultura, poderia

dar condições para a nova vida dos reassentados. Já para

o movimento de atingidos, não há reparação possível

para os danos socioambientais que a construção de barragens provoca.

“Não há como avaliar as perdas que sofremos com o discurso

que a barragem traz progresso e desenvolvimento para a região”,

diz Alves de Oliveira. Hoje, o MAB faz parte de um grupo de entidades que são

contrários à construção de barragens. Leia mais

sobre o assunto no artigo “Águas

sem barragens”

No rastro das grandes obras, danos irreparáveis

“Ninguém segura este país”. Este era um dos lemas

do governo da ditadura militar de Médici, que deu início ao projeto

da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. A usina só

foi concluída no governo de Figueiredo e considerada símbolo do

desenvolvimento do país. Mas, hoje, parece que somente na Eletronorte

os impactos negativos da usina não foram percebidos. Philip Fearnside,

pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), comenta

em um artigo “Impactos

ambientais da barragem de Tucuruí: lições ainda não

aprendidas para o desenvolvimento hidrelétrico na Amazônia”

que a Eletronorte sempre defendeu Tucuruí como um “exemplo de desenvolvimento

hidrelétrico na Amazônia”. Porém, das 27.000 pessoas

que foram atingidas pela obra, mais de um terço não teve indenização.

1.783 km2 de florestas foram submersos pelo lago, incluindo os animais que viviam

nessa áreas. O rio Tocantins se tornou inadequado para o desenvolvimento

de muitas espécies de peixes e a diminuição drástica

na biodiversidade causou grande impacto nas populações ribeirinhas.

A hidrelétrica de Tucuruí foi objeto de estudo da Comissão

Mundial de Barragens (CMB).

Veja

na íntegra o relatório

Fonte: Fearnside, Philip M. Impactos

ambientais da barragem de Tucuruí: lições ainda não

aprendidas para o desenvolvimento hidrelétrico na Amazônia. Inpa.

Disponível no site http://philip.inpa.gov.br/

Na época de Médici e Figueiredo não existiam Estudos de

Impactos Ambiental (EIA) e Relatórios de Impactos Ambiental (RIMA). A

própria Eletronorte, explica Fearnside, encomendou estudos que, de acordo

com o pesquisador, além de ficarem limitados aos efeitos imediatos da

represa, em sua maioria foram feitos às pressas e sob pressão

da opinião pública. Ainda segundo ele, o Banco Mundial se recusou

a financiar a construção da barragem devido a preocupação

com os impactos ambientais.

Barragem mais recente, Barra Grande foi construída no final dos anos

90 na região sul do país. Pertence a empresas privadas, ligadas

à produção de energia elétrica e alumínio,

e tem capacidade de gerar 670 MW. Na sua construção foram investidos

cerca de 1,3 bilhões de reais, em grande parte dinheiro público.

Diferente de Tucuruí, Barra Grande teve EIA e RIMA e o exemplo de experiências

anteriores para balizar seus impactos. Isso não evitou que se repetissem

erros que causaram consequências graves para as comunidades locais e o

ambiente. Gilberto Cervinski, coordenador nacional do Movimento de Atingidos

por Barragens (MAB), conta que cerca de 2.000 hectares da mata nativa de araucárias

foram inundados. “Na época que a obra foi avaliada, eles esconderam

que alagaria tanto. Agora que a usina está com 90% de seu funcionamento,

pediram ao Ibama para cortar mais araucária. Além disso, o problema

social é terrível. As famílias estão sendo expulsas

sem os direitos respeitados”, diz. Recentemente o MAB paralisou o funcionamento

da barragem durante sessenta dias para tentar minimizar os danos que as 2.000

famílias expulsas estão sofrendo.

Para Arsênio Oswaldo Sevá Filho, do

Departamento de Energia da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp,

os órgãos responsáveis pelo licenciamento das megahidrelétricas

têm desconsiderado os conhecimentos já existentes sobre os cidadãos

prejudicados e os patrimônios que são destruídos pelas obras.

Por essa razão, o engenheiro tem se posicionado contrário à

construção de megaempreendimentos que trarão alterações

de grande porte e transformações radicais no ambiente e na vida

das pessoas. (Leia mais no artigo “Conhecimento

crítico das mega-hidrelétricas: para avaliar de outro modo alterações

naturais, transformações sociais e a destruição

dos monumentos fluviais”).

A disputa pela água

A desigualdade no acesso e consumo de água potável tem transformado

a questão dos recursos hídricos em uma verdadeira disputa pela

água. Muitos dos grandes centros urbanos brasileiros já não

são abastecidos pelos reservatórios mais próximos da cidade.

Em geral, a alternativa tem sido requisitar a contribuição de

áreas mais distantes. O Sistema Cantareira, por exemplo, foi implantado

para suprir a demanda da cidade de São Paulo comprometida pela poluição

da represa Billings e o aumento populacional. Há 30 anos, o sistema retira

da bacia do Rio Piracicaba, no interior do estado, 31 m3/s, que abastecem hoje

9 milhões de pessoas. “A transposição causou um grande

prejuízo para as cidades do interior, que tiveram o seu desenvolvimento

comprometido”, avalia Nelson de Souza Rodrigues, pesquisador da Coordenadoria

de Pesquisa de Recursos Naturais da Secretaria da Agricultura, e há anos

integrante do movimento de recuperação do Rio Piracicaba. Veja

mapa do Site

do Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

Assim como Tucuruí, o Sistema Cantareira é um caso mundialmente

conhecido. Mais uma grande obra feita em sigilo, sem a participação

das comunidades atingidas e sem uma avaliação dos impactos de

represar e transpor as águas desses rios na quantidade suficiente para

abastecer São Paulo. As promessas também nunca foram cumpridas.

“Eles prometeram que Piracicaba nunca teria uma vazão menor que

60m3/seg e que nunca teria problemas de abastecimento de água. Logo que

o acordo foi firmado reduziram a vazão para 40 m3/seg, que também

nunca foram cumpridos. A vazão do rio chegou a atingir 16m3/seg”,

lamenta Rodrigues. Além disso, ao mesmo tempo que a água foi transposta

para atender a demanda da capital, o eixo de estímulo de desenvolvimento

econômico do estado foi transferido para o interior, que era abastecido

pela mesma bacia.

Rodrigues conta que hoje Piracicaba, por exemplo,

pega água do Rio Corumbataí. “Esse ‘córrego’

nos socorreu. Nos quatro meses de chuva temos 200 m3/s de vazão. Nos

outros meses, como o esgoto das casas e indústrias é jogado no

rio, a água fica sem condições de tratamento para uso”.

Os problemas na região têm sido minimizados pela excelente atuação

do Consórcio Intermunicipal da Bacia dos Rios Piracicaba,

Capivari e Jundiaí, reconhecido como um exemplar gestor de bacias

hidrográficas em todo o país, sendo inclusive modelo para outros

países. A maior solicitação dos movimentos em prol da bacia

do Piracicaba envolve a desativação gradual do Sistema Cantareira.

O dilema é que quase todas as fontes estão comprometidas e os

paulistanos não têm de onde tirar água e a saída

mais viável parece ser a da racionalização do consumo.

(SD)

|

![]()

![]()