|

Irapé:

a catedral tecnológica e a supressão de uma paisagem

Márcio Santos

Em 2002 a Companhia Energética de Minas Gerais

– Cemig – deu início, mediante a formação de

um consórcio de construtoras, às obras civis para a construção

da barragem de Irapé, localizada no alto Jequitinhonha. Em 2003 houve

o desvio do rio e o início da construção efetiva da barragem,

que terá 205 metros de altura, cifra que a coloca, segundo Fábio

Gonçalves, gerente administrativo financeiro do Consórcio Construtor

Irapé, como a barragem mais alta do Brasil. O enchimento do reservatório,

que se iniciaria em novembro de 2004, foi atrasado devido a impasses no processo

de reassentamento das famílias que residem na área inundável.

Compõem o Consórcio Construtor Irapé as empresas Andrade

Gutierrez, Norberto Odebrecht, Ivaí Engenharia de Obras e Hchtief do

Brasil. A empresa Voith Siemens é responsável pelo fornecimento

e montagem de material eletromecânico. O investimento previsto é

de 580 milhões de reais. O reservatório terá 137 Km2 de

área e possibilitará a geração de 360 MW de energia.

O alagamento resultante atingirá núcleos

urbanos e áreas rurais numa extensão de 115 quilômetros

do Rio Jequitinhonha e de 50 quilômetros de um dos seus afluentes, o Itacambiruçu.

Um total de 754 famílias, ou 3.564 pessoas, residentes em 47 comunidades

ribeirinhas, em áreas dos municípios mineiros de Berilo, José

Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Turmalina, Grão Mogol, Cristália

e Botumirim, serão afetadas.

Fotos: Márcio Santos |

|

| Obras da barragem de Irapé-MG |

“Quero aconselhar os que me lêem a não deixarem de visitar

as obras de construção de Irapé. Seus olhos jamais verão

cenas iguais. Elas serão incorporadas para sempre em sua retina e fixadas

em sua lembrança. Para quem como eu tanto pelejou em favor dessa realização,

enfrentando incompreensões e doestos malevolamente atirados contra mim,

ir ao canteiro de obras foi um bálsamo para meu coração

de homem do Jequitinhonha. A todo tempo da visita acorria em meu espírito

o famoso apólogo. Estava certo de que todos tinham perfeita consciência

e orgulho de estar participando da construção de uma grande catedral”.

Assim percebeu Irapé, em agosto de 2003, um dos tradicionais políticos

mineiros, o ex-senador Murilo Badaró. O propósito deste rápido

artigo é refletir sobre os impactos socioculturais resultantes da desconstrução

de uma paisagem e do patrimônio cultural a ela associado, estabelecendo

uma dicotomia entre a catedral da tecnologia entrevista pelo ex-senador e os

signos culturais forjados pela ocupação secular da região.

O reservatório de Irapé ocupará uma região formada

por comunidades tradicionais, dedicadas majoritariamente às atividades

agropecuárias. São lavradores, roceiros, vaqueiros e cortadores

de cana. Em segundo lugar, numa posição quantitativamente bem

distante dos trabalhadores rurais, aparecem os pequenos comerciantes; os pequenos

garimpeiros de diamante, ouro e cristal; os trabalhadores domésticos;

e os que trabalham em estabelecimentos industriais ligados aos recursos naturais

da região, tais como fábricas de farinha, de cachaça, de

rapadura, de doces e de telhas. Pouco menos de dois terços das famílias

afetadas pelo empreendimento residem na área rural; o restante se distribui

pelos povoados da região, nenhum dos quais chega a ter duas centenas

de habitantes.

O acentuado ruralismo da paisagem foi, desde o período colonial, uma

das marcas da ocupação humana dessa região. No século

XVIII e em parte do seguinte o território integrava o termo de Minas

Novas, sediado na vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso das Minas Novas do Araçuaí

e formado a partir da mineração aurífera e diamantífera,

cujos registros mais antigos na região datam do ano de 1727. O influxo

urbanizador que gerou os núcleos de Minas Novas (atual cidade de mesmo

nome), Piedade (Turmalina), Chapada (Chapada do Norte), Água Suja (Berilo)

e Sucuriú (Francisco Badaró) não chegou a atingir a área

onde estará o reservatório de Irapé. No seu mapa da capitania

das Minas Gerais, de 1778, José Joaquim da Rocha não registra

nenhum núcleo urbano nessa área específica. A ocupação

luso-brasileira de maior expressão parece ter se restringido, no século

XVIII, a dois registros, o da Conceição e o de Simão Vieira,

ambos na margem direita do Jequitinhonha, o primeiro no caminho que, cruzando

o rio, ligava Minas Novas a Itacambira e conectava as regiões mineradoras

a leste e a oeste do vale.

De toda forma, a ocupação luso-brasileira da região iniciou-se

a partir do garimpo de diamantes, realizado principalmente na serra de Santo

Antônio, nas proximidades do Rio Itacambiruçu. Um documento de

1781 já se refere à presença, nessa região, de centenas

de garimpeiros clandestinos, que mineravam num dos córregos afluentes

do rio e na própria serra.

Essa primeira leva mineradora deve ter provocado a expulsão, ou a dizimação,

das populações indígenas que ocupavam a região,

sobre as quais pouco se sabe. Entre os 61 sítios arqueológicos

registrados na área diretamente afetada pelo reservatório, pelo

menos sete são seguramente anteriores à chegada dos povoadores

luso-brasileiros. Os demais, já do período colonial, incluem,

entre outros, abrigos sob rocha, vestígios de fazendas, vestígios

de atividade mineradora e um cemitério.

Em 1818, no seu trajeto entre o Tejuco (atual cidade de Diamantina) e Minas

Novas, Spix e Martius encontraram um grupo de botocudos, que descreveram como

indivíduos de “cor de canela clara, de altura mediana, estatura

baixinha, pescoço curto, olhos pequenos, nariz curto achatado e lábios

grossos”. É possível que essas populações

já descendessem dos primeiros ocupantes da região, que deixaram

os registros pictóricos e o material lítico e cerâmico encontrado

no projeto de pesquisa arqueológica da área a ser inundada por

Irapé.

Localizada num espaço distante dos centros

econômicos coloniais, num território fronteiriço cuja jurisdição

político-administrativa oscilou entre as capitanias das Minas Gerais

e da Bahia, representou também essa região zona de fuga para quilombolas

e índios fugidos à perseguição luso-brasileira.

A comunidade de Porto dos Coris, hoje um lugarejo de 86 habitantes, formou-se

a partir do estabelecimento de escravos fugidos no local, liderados pela família

do escravo Germano. Foi ele o responsável pela aquisição

das terras locais, tendo para isso poupado recursos recebidos nos dias de trabalho

livre, que conseguia mesclar com os dias de trabalho compulsório. Inicialmente,

era o lugarejo conhecido como Boa Sorte.

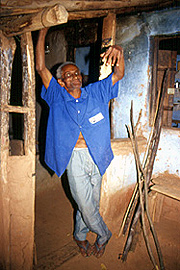

|

| Morador mais antigo de Porto dos Coris |

Com a decadência da mineração de diamantes, a região

transitou para o perfil econômico agropecuário que apresenta atualmente.

Quer seja na atividade garimpeira, quer seja no plantio e criação,

a ocupação humana tem aproveitado e interagido com a fisionomia

natural do alto Jequitinhonha. Topograficamente, a região pode ser caracterizada

como uma combinação de serras, chapadas e vales de rios. As chapadas

se destacam no meio das serras como grandes extensões de terrenos planos

e elevados, pouco férteis e com escassas fontes de água. Spix

e Martius identificaram a maior dessas chapadas, que ocupa, segundo os naturalistas,

“todo o espaço do território, entre dois rios diamantíferos,

o Jequitinhonha, a oeste, e o Araçuaí, a leste”. Nas serranias

e chapadas, que estão inseridas no domínio geológico da

Serra do Espinhaço, há pouca atividade humana, reservando-se para

esses espaços a extração mineral ou a pastagem comunitária.

Os vales dos rios e córregos formam as grotas, compostas por áreas

úmidas e frescas próximas dos cursos hídricos. Nesses espaços,

aponta Flávia Maria Galizoni, os agricultores assentam boa parte das

suas unidades de produção – casas e quintais, roças

e mangas (pastagens cercadas e plantadas).

No Plano de Controle Ambiental elaborado sob a coordenação da

Cemig, a fisionomia natural da área de influência de Irapé

é assim descrita: “A área de influência da UHE Irapé

localiza-se, principalmente, no domínio do cerrado sensu lato [sic],

enquanto seu limite leste faz contato com área de transição

para caatinga [...]. É dotada de cadeias montanhosas e afloramentos rochosos

quartzíticos (que atingem até 1.400 m de altitude), além

de chapadas de exuberante beleza cênica, as quais confrontam com o encaixado

vale do Rio Jequitinhonha. As íngremes drenagens e encostas das chapadas

exibem reduzido uso e ocupação humana, possibilitando uma extensa

e contínua cobertura vegetal nativa, diferenciada em: formações

florestais [...], arbustivas [...] e campestres”. Quanto ao clima, a região

do empreendimento localiza-se em área de transição entre

os regimes quente semi-árido de influência continental e quente

sub-úmido de influência marítima, ambos de regime tropical.

Galizoni observou a intensa relação de continuidade entre o meio

e a ocupação humana, por meio da qual os lavradores do alto Jequitinhonha

aprenderam a perceber “o espaço a partir de categorias resultantes

de experiências de várias gerações, estabelecendo

uma divisão espacial e, concomitantemente, distinguindo os usos possíveis”.

O uso da terra forjou regionalmente uma tipologia, por meio da qual são

classificados os terrenos da região. As terras que a população

identifica como de culturas, correspondentes às formações

florestais, são as mais propícias ao plantio, por estarem próximas

dos cursos hídricos; nas caatingas, localizadas nas cabeceiras dos córregos,

são plantadas espécies rústicas, como a mandioca, o abacaxi

e, algumas vezes, o café; nos campos ou carrascos, impróprios

para a lavoura, predominam capins, arbustos e árvores nativas. Vê-se

que a classificação popular coincide, essencialmente, com a observação

científica, conotando cada tipo de terreno com o valor que tem a partir

da prática agrícola.

Esse padrão cultural de interação

com o meio, que inclui, ao longo dos séculos de ocupação

humana da região, mecanismos lentos de adaptação e de transformação

da sua fisionomia natural, permite colocar as populações ribeirinhas

do alto Jequitinhonha entre as sociedades tradicionais. Segundo Giddens, nessas

sociedades o passado é venerado e os símbolos são valorizados

porque contêm e perpetuam a experiência de gerações.

A tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço,

inserindo qualquer atividade ou experiência particular na continuidade

do passado, presente e futuro, os quais, por sua vez, são estruturados

por práticas sociais recorrentes.

|

| Festa religiosa popular, em Canabrava -

Turmalina |

Um dos mecanismos culturais mais ricos na lida com o tempo e o espaço

no alto Jequitinhonha é a religiosidade popular. Na localidade de Canabrava,

localizada na área inundável pelo reservatório, ainda se

pode acompanhar uma missa, celebrada num rústico galpão, e a procissão

e a festa religiosa que se seguem, realizadas na margem do Rio Jequitinhonha.

No povoado de Peixe Cru encontra-se uma edificação de significativo

valor cultural, a Capela do Senhor Bom Jesus do Peixe Cru. Construída

em posição dominante, isolada sobre uma elevação

ao fundo do largo que constitui o lugarejo, a capela é um exemplar típico

da arquitetura mineira tradicional de cunho popular.

O conjunto desses elementos – mecanismos de

adaptação e transformação do meio, técnicas

de plantio e de extração mineral, formas de vivência comunitária,

formas de expressão religiosa, artística e simbólica –

forma o patrimônio cultural das comunidades do alto Jequitinhonha. Os

elementos materiais e imateriais de expressão dessa sociedade tradicional

ganham, assim, a qualidade de bens culturais.

|

| Capela - Capela do Senhor Bom Jesus do Peixe

Cru, em Peixe Cru - Turmalina |

Como se viu, essas formas culturais foram engendradas e modificadas no curso

da lida do homem com o meio. Num ritmo lento, novas técnicas econômicas

e novas formas de expressão simbólica foram introduzidas, reunindo

elementos trazidos pelos diversos grupos étnicos e sociais que formaram

a população local – grupos indígenas jê; quilombolas;

exploradores, entradistas e bandeirantes nordestinos, paulistas e reinóis;

pequenos garimpeiros; agricultores.

A característica tradicional dessa sociedade

permite situar o seu território como uma sucessão de paisagens,

que retratam os distintos momentos da história da ocupação

humana do alto Jequitinhonha. Ao contrário dos territórios ocupados

por sociedades modernas, em que os elementos de paisagens passadas são

rapidamente suprimidos, atualizados ou ressignificados, o território

das comunidades ribeirinhas do alto Jequitinhonha mantém vivos e atuantes

muitos dos elementos que contribuíram para a formação histórica

da região. O garimpo manual, em que se empregam alavancas, pás,

cavadeiras, enxadas, garfos, peneiras e bateias; o sistema tradicional de plantio

e criação, que utiliza a coivara, o rodízio de terras,

a pastagem comunitária; a localização das unidades produtivas

nas margens dos cursos hídricos; as expressões materiais e imateriais

da religiosidade são elementos da paisagem colonial que se transmitiram

para a paisagem contemporânea do território. Também o são

os padrões construtivos das edificações, com paredes de

pau-a-pique ou adobe, forros de palha, telhas de cerâmica, utensílios

de barro. A essa paisagem se sobrepõem outras, em que aparecem elementos

exclusivamente contemporâneos, tais como equipamentos, artefatos mecânicos,

veículos motorizados, construções de alvenaria. Como pano

de fundo, permanece a paisagem primordial de populações humanas

que aprenderam a habitar os vales e as encostas úmidas, abaixo das serranias

e chapadas. Num ritmo lento, essas sucessivas paisagens se sobrepõem

e se intercambiam, configurando o território na forma com a qual se apresenta

hoje.

|

| Paisagem do Vale do Jequitinhonha

|

O alagamento de parte dessa região imporá, de maneira súbita,

o que se pode chamar de supressão da paisagem. O território habitado,

tanto nos seus elementos mais antigos, quanto nas suas formas contemporâneas,

será, de maneira irreversível e total, ocupado pelas águas

do reservatório, ação que desfará a dinâmica

atual das paisagens e instaurará uma nova e ainda desconhecida configuração

territorial da região. Samuel Branco e Aristides Rocha assim descrevem

alguns dos impactos dos reservatórios sobre a paisagem: “Os lagos

artificiais dão uma imagem nova e diferente à paisagem. Mesmo

quando o desmatamento é feito com cuidado, no local abrangido pela faixa

de oscilação do nível do reservatório, sempre permanece

o aspecto de natureza morta. Às vezes, as novas margens se tornam pantanosas,

podendo se constituir em focos de vetores de doenças endêmicas.

[...] Aliado à presença da represa e da nova paisagem criada,

em certas regiões, é implantado o turismo [...]. Surgem clubes

náuticos, que se estabelecem em suas margens, bem como casas de veraneio.

Às vezes, criam-se animais aquáticos e semi-aquáticos,

e pratica-se a pesca recreativa”. Algumas vezes, pode-se completar, a

diminuição do nível das águas do reservatório

provoca um efeito inusitado: reaparecem vestígios dos elementos naturais

e das estruturas humanas do passado. Essa paisagem emersa pode ser observada,

por exemplo, na área ocupada pela antiga cidade de Remanso, onde hoje

está o reservatório de Sobradinho, no médio São

Francisco. Na nova paisagem destacam-se uma das paredes de sustentação

do altar da igreja e os restos das árvores que adornavam o que teria

sido a rua principal do lugar, elementos que, voltando à tona, ganham

forte expressividade imagética e simbólica.

Uma característica a ser sublinhada é a de que a supressão

da paisagem se dá de maneira abrupta, rompendo a dinâmica lenta

da sucessão de paisagens. Populações são removidas,

laços socioculturais são rompidos, bens culturais materiais e

imateriais são desfeitos. A superfície plácida de um lago

artificial, que, no caso de Irapé, inundará tudo o que estiver

abaixo de 550 metros de altitude, passa a ocupar o espaço que antes era

de rios, córregos, nascentes, chapadas, formações vegetais,

lavouras, povoados, casas, igrejas. Em alguns meses, prazo de enchimento do

reservatório, ocorre a supressão de uma paisagem que se vinha

construindo ao longo de séculos de ocupação humana –

aliás, os efeitos dessa supressão, pode-se dizer, iniciam-se antes

mesmo do enchimento, já que a anunciada remoção dos lavradores

interrompe os cultivos algum tempo antes do reassentamento das famílias.

Por exigência legal, um minucioso plano de salvamento do patrimônio

cultural foi elaborado e desenvolvido pela Cemig na área a ser ocupada

por Irapé. Sítios arqueológicos foram identificados e documentados,

a capela de Peixe Cru será reconstruída no local a ser ocupado

pela comunidade, um centro de memória abrigará, ao lado da represa,

bens e registros culturais das populações atingidas. Essas iniciativas,

no entanto, não recriarão os elementos basilares da paisagem sociocultural

da região inundada, construídos a partir de uma íntima

relação do homem com o meio no alto Jequitinhonha. A construção

da barragem de Irapé representará a edificação de

uma catedral tecnológica, sob a qual submergirão para sempre os

elementos materiais e imateriais que produziram, na região, um determinado

modo de vida e de expressão simbólica das populações

que sucessivamente a habitaram.

Márcio Santos é mestre em história, pesquisador e coordenador

do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola do Legislativo da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais.

Referências bibliográficas

ANDRADE, Soraia Maria de. O patrimônio histórico arqueológico

de Serra da Mesa: a construção de uma nova paisagem. 2002. 266

f. Tese (doutorado em geografia) ? Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

BADARÓ, Murilo. “Sonho e realidade”. Estado de Minas, 19

de agosto de 2003, p. 9.

BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário Histórico-Geográfico

de Minas Gerais. Belo Horizonte, Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 1995.

BRANCO, Samuel M.; ROCHA, Aristides A. Poluição, proteção

e usos múltiplos de represas. São Paulo: Nobel; Brasília:

INL, 1983. Apud ANDRADE, Soraia Maria de. O patrimônio histórico

arqueológico de Serra da Mesa: a construção de uma nova

paisagem. 2002. 266 f. Tese (doutorado em geografia), Faculdade de Filosofia,

Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São

Paulo, 2002.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS Cemig. Usina hidrelétrica

de Irapé: plano de controle ambiental. [S.l]: Cemig, novembro de 2001.

5 tomos, 18 volumes. Plano.

GALIZONI, Flávia Maria. A terra construída : família,

trabalho, ambiente e migrações no Alto Jequitinhonha, Minas Gerais.

2000. 92 fl. Dissertação (mestrado em antropologia social) ? Faculdade

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo,

São Paulo, 2000.

GIDDENS, Anthony. Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza, 1990.

ROCHA, José Joaquim da. Geografia histórica da Capitania de Minas

Gerais. Descrição geográfica, topográfica, histórica

e política da Capitania de Minas Gerais. Memória histórica

da Capitania de Minas Gerais (1788). Belo Horizonte: Fundação

João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1995.

SANTOS, Márcio. Expedição Jequitinhonha : Relatório.

Belo Horizonte: Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 2004. Disponível

em http://www.almg.gov.br/bancoconhecimento/Monografias/Relatorio%20Jequitinhonha.pdf.

Acesso em: 31 jan. 2005.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo; razão

e emoção. São Paulo: Hucitec, 1999.

SPIX, Johann Baptist von [e Martius]. Viagem pelo

Brasil : 1817-1820. Belo Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: Ed.

da Universidade de São Paulo, 1981. v. 2.

|

![]()

![]()