|

Tenotã

– mõ. Alertas sobre os conflitos sociais e prejuízos ambientais dos projetos

de hidrelétricas no rio Xingu, Pará, Brasil

A. Oswaldo Sevá Filho

O que quer dizer Tenotã-mõ?

E o que isso tem a ver com o problema das hidrelétricas?

Retrospectiva necessária: Em fevereiro de

1989, o maranhense José Antonio Muniz Lopes, diretor da Eletronorte,

compôs a mesa dos trabalhos no Encontro dos Povos Indígenas, realizado

no ginásio coberto de Altamira, cidade paraense que fica perto do cruzamento

da rodovia Transamazônica com o rio Xingu. Índias e índios

de várias etnias vieram se manifestar bem em frente aos palestrantes,

alguns falando em sua língua ao microfone e sendo traduzidos. A jovem

mãe Tu Ira chegou gritando em língua kaiapó, gesticulando

forte com o seu terçado (tipo de facão com lâmina bem larga,

muito usado na mata e na roça). Colou na mesa, mirou o engenheiro Muniz,

seu rosto redondo de maçãs salientes, traços de algum antepassado

indígena, e com a lâmina do terçado, pressionou uma e outra

bochecha do homem, para espanto geral. Um gesto inaugurador... Situação

que merece uma palavra-chave, usada na língua dos índios Araweté

da Terra Ipixuna, no médio Xingu, recolhida pelo antropólogo Eduardo

Viveiros de Castro :•

“Tenotã mõ significa “o que

segue à frente, o que começa”.

Essa palavra designa o termo inicial de uma série: o primogênito

de um grupo de irmãos, o pai em relação ao filho, o homem

que encabeça uma fila indiana na mata, a família que primeiro

sai da aldeia para uma excursão na estação chuvosa. O líder

araweté é assim o que começa, não o que comanda;

é o que segue na frente, não o que fica no meio.

Toda e qualquer empresa coletiva supõe um Tenotã mõ.

Nada começa se não houver alguém em particular que comece.

Mas entre o começar do Tenotã mõ, já em si algo

relutante, e o prosseguir dos demais, sempre é posto um intervalo, vago

mas essencial: a ação inauguradora é respondida como se

fosse um pólo de contágio, não uma autorização”(pág.67)

Tenotã-mõ

é também o título provável do livro a ser publicado

em 2005, sob a coordenação deste autor e do jornalista americano-brasileiro

Glenn Switkes, responsável no Brasil pela organização International

Rivers Network (IRN). Esta “ONG” com sede em Berkeley, no estado

da Califórnia, EUA, atua há quase vinte anos ajudando as lutas

e as reivindicações das populações atingidas e das

ameaçadas pelas conseqüências das obras de hidrelétricas

e suas represas em vários países; publica dossiês e estudos

sobre as obras de barragens, os projetos de canais, represas e de transposições

de vazões entre bacias, e sobre as relações entre tais

obras e os consumidores eletro intensivos de energia, e as diretrizes dos bancos

multilaterais e das corporações multinacionais.

Fotos: Oswaldo Sevá |

|

| Vista panorâmica de Altamira |

Seguem-se os assuntos dos capítulos

e notas técnicas do livro :

O prefácio foi especialmente escrito por

nosso homenageado, o bispo católico dom Erwin Krautler, há trinta

anos responsável pela Prelazia de Altamira. O Encontro dos Povos Indígenas

só aconteceu em 1989 porque foi cedida a chácara Betânia,

propriedade da Prelazia para hospedar durante vários dias, as centenas

de famílias indígenas, a maioria vinda de longe. O bispo havia

também conseguido uma parte dos recursos para publicar – antes

do Encontro – o primeiro livro sobre o problema dos índios com

os projetos de hidrelétricas . Em sua mensagem de abertura, o bispo reconta

a história desde trinta e tantos anos antes, em seu primeiro encontro

com a Amazônia, o rio Xingu, Altamira, a rodovia Transamazônica,

o Projeto de Integração Nacional da época dos generais

ditadores e com o destino inseguro dos nativos:

|

| Família Xipaia: Dna Miriam, Sr. Miguelzinho,

filhas e neta em Volta Grande do Xingu |

“A Rodovia Transamazônica foi inaugurada

em setembro de 1972. Já em 1975, a Eletronorte contratou a firma CNEC

(Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores) para pesquisar os locais

de futuras hidrelétricas, e em 1979 o CNEC terminou os estudos, prevendo

a construção de cinco usinas no Xingu e uma no rio Iriri, escolhendo

inclusive os nomes para as mesmas, todos eles indígenas: Kararaô,

Babaquara, Ipixuna, Kokraimoro, Jarina e Iriri. Por que nomes indígenas,

já que a existência dos povos indígenas deve ser ignorada?

Os Juruna, Xipaia-Curuaia, Kayapó, Arara, Assurini, Araweté e

Parakanã não contam. Sem dúvida se achará uma “solução“

para eles, mesmo que esta se transforme em “solução final“,

a famigerada “Endlösung“ que o nazismo encontrou para os judeus.

Os nomes indígenas para as hidrelétricas projetadas seriam assim

um “in memoriam“ para estes povos que, junto com as famílias

de seringueiros, pescadores e ribeirinhos, teriam que ceder suas terras ancestrais

para o progresso e desenvolvimento da região”.

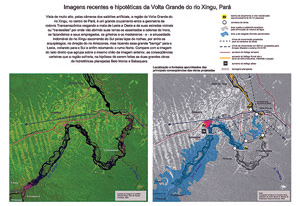

| Clique na imagem para ampliar

|

|

| A Bacia fluvial do Xingu com a localização

das Terras Indigenas, áreas desmatadas , estradas de penetração e as represas

das usinas hidrelétricas projetada |

Lembra-se o prefaciador do livro como o Encontro

dos Povos Indígenas em Altamira e toda a repercussão obtida pareciam

ter sepultado os projetos de barrar o rio Xingu. Mas...

“A alegria durou pouco. No fim da década de 1990 o projeto

ressurgiu, se bem que sob outro nome e com roupagem nova. A Eletronorte e demais

órgãos governamentais aprenderam dos “erros“ da década

anterior e trocaram o modo de agir: um grupo de especialistas (acadêmicos)

fora contratado para analisar as forças políticas na região.

Foram feitas pesquisas sobre os nossos movimentos sociais, as ONGs, os sindicatos,

os povos indígenas, tudo no intuito de mapear possíveis focos

de resistência ao projeto agora denominado de UHE Belomonte. O nome “Kararaô”,

o grito de guerra, foi substituído pelo bucólico “Belomonte”

para que o povo do Xingu não lembrasse mais o facão da Tuíra

e os rostos pintados de urucum dos Kayapó contrários à

hidrelétrica”.

A estratégia mudou por completo. Nossas

lideranças foram continuamente convidadas para reuniões com grupos

de técnicos das empresas do governo que, é óbvio, usaram

de todos os meios para mostrar o lado positivo do empreendimento. Outro alvo

foram os jovens. Patrocinando festas e promovendo excursões à

região da UHE Tucuruí procurava-se conquistá-los para idéia

de que a hidrelétrica será um bem enorme para a região.

Com volumosos presentes o governo aliciou descaradamente as comunidades indígenas.

De antemão evitavam-se reuniões com grandes grupos para impedir

que a sociedade se organizasse e discutisse abertamente os prós e contras

do projeto. Políticos estaduais e municipais de pouca cultura e muita

fanfarrice encheram a boca proclamando a UHE Belomonte como a salvação

do oeste do Pará e pregando que o Brasil necessita deste impulso energético

para evitar o colapso de sua economia”.

O cenário é o vale do Rio Xingu: muitas

terras de sua bacia fluvial vão sendo ocupadas de modo conflitivo, e

a isto se somariam as conseqüências das seis grandes obras projetadas

pela Eletronorte. Todas atingiriam terras indígenas, desde o extremo

norte de MT (Parque Indígena do Xingu e Terra Capoto Jarina) até

na Volta Grande do Xingu (terra paquiçamba e vários grupos desaldeados).

Seja por causa do alagamento permanente, com represas que teriam dezenas de

metros de altura, seja por causa da proximidade ou do cruzamento com a abertura

de estradas de serviço e com a passagem das faixas de linhas de transmissão

previstas – o fato é que pelos menos 18 mil km2 (1,8 milhão

de hectares) de terras ribeirinhas seriam capturadas pelas obras. Nesse capitulo

inicial, os sujeitos são os “Povos indígenas, beiradeiros,

cidades no vale do Xingu, e a sua batalha contra os projetos de barrar o seu

rio”.(Oswaldo Sevá). Em seguida, dona Antonia Melo, da Fundação

Viver Produzir Preservar e do MDTX escreveu sobre “O assédio da

Eletronorte sobre o povo e as entidades na região de Altamira”,

e o Sr. Tarcisio Feitosa da Silva, atualmente coordenando a Comissão

Pastoral da Terra, registrou os conflitos e contrapôs as distintas visões

e alternativas que têm os grupos sociais locais para “A Terra do

Meio e os projetos de hidrelétricas no Xingu”.

|

Clique na imagem para ampliar |

|

A primeira foto mostra o cenário da Volta

Grande do Xingu e a segunda, como ficaria caso a hidrelétrica de Belo

Monte fosse construída |

| > |

Dois capítulos abordam os aspectos administrativos, jurídicos

e filosóficos das tentativas de implantação dos projetos

e destacam a interrupção judicial do licenciamento ambiental do

projeto Belo Monte, entre os anos de 2001 e 2002:

- “Projetos de Hidrelétricas no Xingu, marcos jurídicos

e questões graves” , escrito pelo advogado Raul Silva Telles

do Valle, do Instituto Socioambiental em Brasília, DF; e

- “Xingu, Barragens e Nações Indígenas –

a propósito do licenciamento e dos direitos inalienáveis”,

elaborado pelo Procurador Federal em Belém, Felício Pontes Jr

e pela professora Jane Felipe Beltrão, então coordenadora da pós-graduação

em antropologia, da Universidade Federal do Pará. Analisaram fatos e

documentos de um período histórico particularmente tenso no Pará

e na região: no segundo semestre de 2000, a Eletronorte firmou convênio

de quase 4 milhões de reais com a Fadesp, fundação ligada

à UFPA, através da qual foram contratados pesquisadores para a

elaboração de partes do Estudo de Impacto Ambiental. As condições

desse convênio foram objeto de um relato surpreendente das condições

em que trabalharam os pesquisadores contratados .

Tais condições de elaboração do EIA, mais a tentativa

da Eletronorte em obter a licença ambiental apenas no âmbito paraense,

da Secretaria Estadual de Tecnologia e Meio Ambiente, despertaram dúvidas

no Ministério Público e motivaram a abertura de uma ação

civil pública. A decisão judicial, uma liminar embargando o EIA,

suspendendo o processo de licenciamento, foi tomada pelo juiz Rubens Rollo de

Oliveira, da Justiça Federal em Belém, em maio de 2001.

No mês de agosto, um evento traumático para o movimento popular

e para as entidades regionais que reagrupam assentados, pequenos fazendeiros,

comunidades rurais: o assassinato de seu líder Ademir Federicci, o Dema.

Mesmo que tenha sido por encomenda de madeireiros por ele denunciados –

e não por encomenda do “lobby” barrageiro –, o fato

conhecido é que o Dema criticava os projetos de barragens e incluía

esse ponto na sua luta política, em seus discursos.

Em novembro de 2001, foi confirmada a decisão pelo Tribunal Regional

Federal da 1ª Região, em Brasília, e quase um ano depois,

em 2002, a mesma liminar foi mantida na ultima instância pelo ministro

Marco Aurélio Mello, no Supremo Tribunal Federal. Era a segunda derrota

do projeto Belo Monte, num intervalo de quatorze anos desde o primeiro anúncio.

Na seqüência do livro, outros estudiosos procuram desvendar as possíveis

destinações futuras de tal eletricidade – que podem também

exigir altos investimentos em transmissão dessa energia. Para resumir:

ao custo de hoje, se fossem instalar mais de 22 mil megawatts em seis grandes

obras no rio Xingu, trecho paraense, e em seu afluente Iriri, isto custaria

pelo menos 22 bilhões de dólares, algo como 60 bilhões

de reais a serem gastos lá e no mundo todo durante uns dez anos. Uma

única eletrovia (linhas de transmissão em voltagem extra-alta)

com capacidade de transmitir uma décima parte dessa eletricidade até,

digamos, na altura de Goiânia, custaria mais de um bilhão de dólares.

No capítulo escrito pelo jornalista paraense

Lúcio Flavio Pinto: “Grandezas e misérias da energia

e da mineração no Pará”, vai-se demarcando cada

uma das grandes “jogadas regionais” – os investimentos e esquemas

de influência armados em Carajás, Alumar, Tucurui, Albrás

e Alunorte, no Jari, na Mineração Rio do Norte – com a obscuridade

das contas e dos contratos, com os prejuízos já sofridos por nós

todos e com a destruição que vai sendo deixada no rastro... Além

de Lúcio Flávio Pinto, outros autores do livro, paraenses e “de

fora” estão escaldados pelo acúmulo de problemas e pelas

pendências crescentes em Tucuruí – a primeira mega-usina

na Amazônia, feita a toque de caixa sob a pressão dos investidores

japoneses e dos bancos europeus, entre 1977 e 1984.

Pode-se afirmar que o objetivo de Tucuruí

e o de Belo Monte são o mesmo: a inserção dos “recursos”

brasileiros em uma economia globalizada dos materiais energético-intensivos,

principalmente o ferro e aço, o silício, o alumínio, o

cobre, o níquel e as várias ligas entre eles, cuja fabricação

a partir dos minérios exige muito combustível e muita eletricidade.

Mesmo assim, a dúvida científica nos obriga também a avaliar

esse investimento anunciado, em relação ao funcionamento do atual

e previsto sistema de eletricidade na região e no país. A pergunta

pode ser: até onde faria sentido abastecer o Centro Oeste e o Sudeste

com eletricidade transmitida de 3 mil km de distância? Para que se possa

responder, temos que saber, comparativamente a outras rotas de suprimento, e

a outros modos de planejar, quais seriam as demandas futuras, as soluções

possíveis, as vantagens, as alternativas... Foi com esta disposição

que o engenheiro e advogado André Saraiva de Paula, pesquisador do Centro

de Pesquisas da Eletrobras, RJ, escreveu seu capítulo “Uma

análise do projeto Belo Monte e de sua rede de transmissão associada,

frente às políticas energéticas do Brasil”.

Movidos pela mesma linha de investigação, organizamos, junto com

esse engenheiro eletricista e seu colega Rubens Milagre Araújo, (que

percorreu as subestações elétricas de Imperatriz, Marabá,

Tucuruí e o centro de operações da Eletronorte em Belém),

uma nota técnica sistematizando de modo pormenorizado os dados dos anos

2002 e 2003 sobre a “Eletricidade gerada em Tucuruí, para onde?

para quê?”

Na seqüência, com o auxílio de

dois pesquisadores da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp organizei

uma nota técnica com os “Dados de vazão do rio Xingu durante

o período 1931-1999 e as estimativas da potência, sob a hipótese

do aproveitamento hidrelétrico integral inventariado”. Para exemplificar

a situação: se naquele período histórico existisse

somente a usina Belo Monte ao longo do rio Xingu, a potência mínima

assegurada para injetar na rede regional teria sido de 1.356 Megawatts. A capacidade

instalada seria de 11.182 MW !!

|

| Cachoeira Jericoá, em Volta Grande do Xingu

Altamira |

Mas, o Xingu é rio que seca rápido e que pode permanecer muito

tempo bem baixo, quatro meses, digamos. Os valores de vazão d’água

medidos lá na cidade de Altamira, Pará, começam na faixa

de 450 a 500 mil litros por segundo, que são as médias mensais

dos piores anos, em setembro e outubro; em geral as médias mensais do

“verão”, na Amazônia vai de julho/agosto a outubro/novembro,

ficam abaixo de 1 milhão de litros por segundo. Compare-se isto à

capacidade de engolimento de uma das 20 turbinas previstas: 700 mil litros por

segundo, com potência de 550 megawatts. Em nossa ficção

histórica, registram-se alguns meses, entre 1991 e 1996, em que nenhuma

turbina operou com carga plena, e também alguns meses em que apenas uma

ou duas das dez máquinas turbinaram. Nos meses das chuvas mais intensas,

de fevereiro a abril, o rio pode ultrapassar 25 milhões de litros por

segundo; e houve alguns picos de cheia com mais de 30 milhões de l/s.

Compare-se com a máxima vazão que poderia ser engolida pelas turbinas:

14 milhões de litros/ segundo. Assim, houve meses em que um trecho de

mais de 100 km do rio Xingu, abaixo da barragem até a devolução

da água turbinada em Belo Monte, ficou com menos da metade de sua vazão

natural...E, na hipótese a mais radical de todas – a de que o Xingu

já estivesse desde 1931 barrado em cinco pontos (Belo Monte, Babaquara,

Ipixuna, Kokraimoro, Jarina) e se o rio Iriri estivesse barrado na Cachoeira

Seca, o conjunto de represas teria regularizado ainda mais o fluxo do rio e

assegurado uma potência de 12.800 MW, para uma capacidade nominal de 22.400

MW.

Decisões de tal porte têm razões

mais profundas, e os discursos estão recheados de ideologias a respeito

da ciência e da tecnologia, do domínio do homem sobre a natureza,

e de argumentos escondidos, pressupostos sobre o progresso, o aproveitamento

dos nossos recursos, e principalmente sobre o inexorável crescimento

da demanda de eletricidade...etc, etc,... que foram tratados no capítulo:

“Especialistas e militantes: um estudo a respeito da gênese

do pensamento energético no atual governo”, escrito pela engenheira

e também antropóloga Diana Antonaz, da UFPA, Belém, que

entrevistou longamente alguns dos personagens representativos da intelectualidade

dos setores elétrico e petrolífero no início do governo

Lula-Alencar.

A avaliação prévia dos prejuízos que a natureza

e o rio Xingu sofreriam, foi feita nos capítulos preparados especialmente

por Robert Goodland, ex-consultor do Banco Mundial e um dos primeiros “avaliadores

de impactos de hidrelétricas” que por aqui trabalharam, com o seu

“Brazil’s hostoric evolution of environmental and social impact

assessment: suggestions for the Belo Monte hydroproject”, e pelo ecólogo

Phillip Fearnside, do INPA, Manaus. No seu capítulo: “Hidrelétricas

planejadas no rio Xingu como fontes de gases do efeito estufa: Belo Monte (Kararaô)

e Babaquara (Altamira)”, Fearnside demonstra, ao contrário

do que pretende a ciência dominante e do que repetem com insistência

os barrageiros, que a hidreletricidade é sim poluente, as represas emitem

gases carbônicos e hidrocarbonetos, que agravam o efeito estufa com a

mesma ordem de grandeza que as usinas hidrelétricas queimando combustíveis.

As dificuldades são crescentes para o povo

da região e especialmente os ribeirinhos e os indígenas: eles

continuam ameaçados de serem desalojados, de ter o seu rio modificado,

vai se tentando confundi-los com manobras verbais, jargões técnicos,

campanhas de propaganda. Neste contexto, outros estudiosos foram convocados

para analisar a situação; o capítulo “Política

e Sociedade na construção de efeitos das grandes barragens: o

caso Tucuruí” é assinado pela professora Sonia Barbosa

Magalhães, ex-pesquisadora do Museu Emilio Goeldi e colaboradora do Departamento

de Antropologia da UFPA. Esse histórico de Tucuruí, dos seus aspectos

social e ambiental, dá uma boa idéia do que significaria um novo

surto de obras por ali, quanto mais se os problemas pendentes são de

responsabilidade dos mesmos patrocinadores dos projetos no Xingu: a Eletronorte,

a Camargo Corrêa, as indústrias eletro-intensivas.

O capítulo “Índios e Barragens:

a complexidade étnica e territorial na Região do Médio

Xingu” foi assinado pelo antropólogo Antonio Carlos Magalhães,

ex-pesquisador do Museu Emilio Goeldi e consultor do Governo do Pará.

O geógrafo paraense, então completando seu doutorado na USP, assina

o capítulo “Dias de incertezas: O povo de Altamira diante do

engodo do projeto hidrelétrico Belo Monte”. No final do livro,

é formulada uma espécie de teoria geral dos problemas da hidreletricidade

com o capítulo: “Conhecimento crítico das mega-hidrelétricas:

para avaliar de outro modo alterações naturais, transformações

sociais e a destruição dos monumentos fluviais”, (Oswaldo

Sevá) e com o informe do dirigente da IRN, Patrick Mc Cully, sobre as

lutas dos atingidos em vários países contra a chamada “dam

industry”, ou, a “indústria barrageira”.

Na essência, no vale do Xingu prossegue uma guerra de desiguais: aventureiros

e empresas, livres para agir, acobertados em seus desmandos, muito bem representados

na máquina pública em todas esferas e instâncias de poder,...enquanto

o povo e os índios só contam praticamente com eles mesmos, uns

poucos abnegados que os ajudam, e partes da máquina pública, raras,

que conseguem cumprir sua função.

O que de fato temos pela frente, são projetos sociais, econômicos,

que competem ou até conflitam entre si; visões e propostas de

distintos grupos de interesse e de distintas classes sociais para o mesmo espaço

territorial. São demandas de utilizações distintas para

os mesmos bens coletivos – ou um grande rio não é um bem

coletivo? Sob a ditadura e diante do poderio dos cartéis internacionais,

não pudemos evitar que na Amazônia paraense fosse instalado um

reduto da indústria eletro-intensiva mundial. Que possamos então

limitar esse avanço e, no futuro, revertê-lo!

A. Oswaldo Sevá Filho é engenheiro mecânico de produção,

doutor em ciências humanas e professor do Departamento de Energia da Faculdade

de Engenharia Mecânica da Unicamp.

Outras informações: www.fem.unicamp.br/~seva;

www.socioambiental.org.

Notas:

CASTRO, E. V. de “Araweté é o povo do Ipixuna”

CEDI - Centro Ecumênico de Documentação e Informação

(ISA), S.P.,1992

(v publicação periódica “World Rivers Review”

(ISSN no. 0890 6211) e o site www.irn.org)

Este livro coletivo é o produto deliberado de um Painel de especialistas

e de entidades sobre os projetos hidrelétricos no rio Xingu, Pará,

formado desde o final de 2002 por iniciativa conjunta do I.R.N. - International

Rivers Network, San Francisco, CA e das entidades de Altamira, Pará,

agrupadas no MDTX – Movimento pelo Desenvolvimento da Transamazônica

e do Xingu, e teve apoios específicos das entidades Instituto SocioAmbiental,

SP e BSB; FASE, RJ (Programa Brasil Sustentável e Democrático),

e Comissão Pró-Indio de São Paulo.

SANTOS e ANDRADE, orgs: “As hidrelétricas do Xingu e os povos

indígenas”, Comissão Pro Índio de S.P. 1988. Três

dentre os mais de vários autores daquele livro colaboram, dezesseis anos

depois, nesse segundo livro: Sônia Magalhães, Antonio Carlos Magalhães,

antropólogos trabalhando em Belém, PA e Oswaldo Sevá.

Foi publicado artigo no exterior, em um periódico especializado, do

qual há um excerto na íntegra nesse livro. Ref: FORLINE, Louis

e ASSIS, Eneida “Dams and social movements in Brazil: quiet victories

on the Xingu”in Practicing Anthropology, vol. 26 no. 3 Summer 2004 pp

21-25.

Metodologia: Na simulação

usou-se o modelo Hydrolab (Cicogna e Soares Fo., 2003, FEEC, Unicamp) que foi

alimentado pela base de dados do SIPOT - Sistema de Informações

do Potencial Hidrelétrico, da Eletrobras, com os valores numéricos

da vazão d’ água do rio Xingu, mensurados em Altamira -

ou extrapolados a partir dos dados do rio tocantins - desde o ano de 1931 até

o ano de 1996. Destacamos o subperíodo de 1949 a 1956, por ser considerado

o de melhor pluviosidade, do ponto de vista da geração hidrelétrica

nos rios brasileiros do hemisfério Sul. Não se trata portanto

de afirmar nada com relação ao quanto tais usinas poderiam, no

futuro, acionar, da sua potência instalada; e sim, trata-se de imaginar,

como elas teriam funcionado no passado, se tais usinas existissem nesses pontos

desses rios que apresentaram essas vazões.

|

![]()

![]()