Por Peter Frase, publicado originalmente na revista Jacobin em 18 de março de 2015, tradução de Amin Simaika

O discurso dominante tende para a visão simplista pela qual a tecnologia é uma coisa sobre a qual as pessoas podem ser contra ou a favor; talvez algo que possa ser usado de maneira ética ou não ética. Mas as tecnologias são desenvolvidas e introduzidas no contexto das batalhas entre capital e mão de obra, com vitórias, derrotas e concessões. Quando os termos do debate passam das relações de produção para uma tecnologia reificada, é sempre para o benefício dos patrões. A questão, portanto, é como incorporar tecnologia no pensamento e estratégia política sem tratá-la como externa às relações sociais nem cair na dicotomia tecno-utópica versus tecno-cética. Em muitos casos, o problema é que tecnologias úteis e potencialmente emancipadoras estão aprisionadas em um invólucro capitalista, otimizadas de forma a maximizar o lucro privado em vez de maximizar a riqueza social.

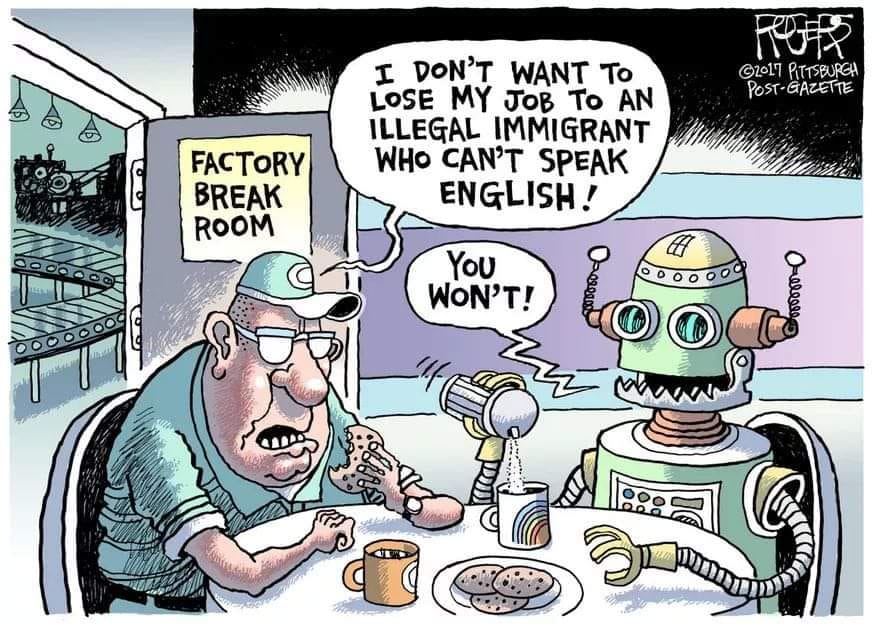

Será que o Google está nos emburrecendo? O Facebook está nos tornando solitários? Os robôs vão roubar nossos empregos? Essas, ao que parece, são as ansiedades que afligem muitas pessoas hoje em dia.

O capitalismo se define pelo impulso de maximizar lucros e um dos meios mais seguros rumo a essa meta sempre foi a redução do custo do trabalho assalariado; daí a pressão constante para aumentar a produtividade através de novas técnicas de produção, automação e agora informatização e robotização.

A ansiedade a respeito dos efeitos da tecnologia capitalista sobre o trabalho é tão antiga quanto o próprio capitalismo industrial. Uma das mais famosas representações dessa inquietação é a lenda de John Henry, um trabalhador ferroviário que morreu no desafio de demonstrar que conseguiria vencer o poder do martelo a vapor.

Mas agora as preocupações com a obsolescência do trabalhador chegaram a um ponto insustentável. A confluência de estagnação salarial, recuperação econômica sem empregos e rápidas melhorias em automação e inteligência artificial alimentaram o medo de desemprego em massa que sempre assombrou as discussões sobre tecnologia.

Estudos de grande circulação projetam que até 80% dos empregos atuais estão susceptíveis à automação num futuro próximo. Uma parte disso é exagero, mas está claro que a automação está saindo da fábrica para entrar no âmbito dos intelectuais e escritores — exatamente as pessoas responsáveis por produzir grande parte da literatura de tecno-ceticismo (daí o apelo tímido de Kevin Drum, da revista Mother Jones: “Bem-vindos, senhores dos robôs. Por favor, não nos demitam”).

O movimento socialista, e o marxismo em particular, têm uma relação complicada com as ferramentas de produção capitalistas. O desafio é enxergar no desenvolvimento técnico do capitalismo os atuais instrumentos de controle do empregador e as pré-condições para uma futura sociedade de pós-escassez.

O discurso dominante tende para a visão simplista pela qual a tecnologia é uma coisa sobre a qual as pessoas podem ser contra ou a favor; talvez algo que possa ser usado de maneira ética ou não ética. Mas a tecnologia no processo de trabalho, assim como o capital, não é uma coisa, mas sim uma relação social. As tecnologias são desenvolvidas e introduzidas no contexto da batalha entre capital e mão de obra, codificando as vitórias, perdas e concessões dessas batalhas. Quando os termos do debate passam das relações de produção para uma “tecnologia” reificada, é para o benefício dos patrões.

Tomemos, por exemplo, a greve de 2013 dos trabalhadores de transporte de São Francisco, na Califórnia. Os trens rápidos do sistema BART da área da baía de São Francisco servem muitas das elites do Vale do Silício, que exprimiram sua frustração por serem incomodadas por uma ação sindical. No processo, essas elites tentaram enquadrar a greve com um argumento sobre os méritos da tecnologia: supostamente os trabalhadores estavam resistindo à introdução de tecnologias que poupariam tempo e mão de obra no sistema de tráfego.

O sindicato, no entanto, via as coisas de forma diferente. As regras do local de trabalho que estavam tentando preservar em grande parte não tinham relação com a implementação de novas tecnologias, mas principalmente com coisas como “impedir a gerência do sistema de trens de atribuir tarefas punitivas para empregados que tivessem apresentado queixas contra o local de trabalho”.

A questão, então, é como incorporar tecnologia no pensamento e estratégia política sem tratar tal tecnologia como externa às relações sociais nem cair na dicotomia crua tecno-utópica X tecno-cética, ao mesmo tempo reconhecendo que as mediações técnicas de mão de obra e capital têm realmente alguma existência relativamente autônoma. Algumas vezes, as batalhas políticas levam ao uso de certas tecnologias, mas nunca envolvem apenas essas tecnologias; em última análise, são sobre o equilíbrio de poder de classes. O que é necessário poderia ser chamado de “ludismo esclarecido”, se é que esse termo possa realmente ser reivindicado.

Os luditas eram artesãos ingleses do século XIX conhecidos por destruir máquinas que poupassem mão de obra. Hoje em dia, o nome dos luditas simboliza resistência heróica contra máquinas repressivas ou ódio intransigente contra todo progresso tecnológico.

Não é surpresa que a Fundação de Tecnologia da Informação e Inovação, um thinktank apoiado por empresas como Google e IBM, conceda seus Prêmios Luditas para quem julgam insuficientemente pró-tecnologia. No entanto, os agraciados com frequência estão mais interessados no avanço da política social igualitária do que em derrubar a tecnologia; o relatório sobre os prêmios de 2014, por exemplo, ignora questões sobre privacidade em registros de saúde.

Os luditas originais são igualmente mal interpretados. Como escreveu em um artigo de 1952 o historiador marxista Eric Hobsbawm, a destruição de máquinas era uma tática comum de resistência trabalhista durante a Revolução Industrial. Em vez de dirigir seu ódio para a tecnologia em si, os trabalhadores quebravam as máquinas “como um meio de coagir seus empregadores a lhes concederem privilégios referentes a salários e outras questões”. Essa sabotagem “era direcionada não somente contra máquinas, mas também contra matérias-primas, bens acabados e até contra a propriedade privada dos empregadores.”.

A figura moderna do ludita é valiosa para os capitalistas e seus ideólogos por motivos basicamente retóricos: se os trabalhadores puderem ser retratados como hostis a algum método ou dispositivo que manifestamente tenha qualidades positivas, eles podem ser descartados como egoístas ou irracionais. Pouco importa que, em muitos casos, o problema seja que tecnologias úteis e potencialmente emancipadoras estão aprisionadas em um invólucro capitalista, otimizadas de forma a maximizar o lucro privado em vez de maximizar a riqueza social.

Isso não significa que os argumentos dos titãs da tecnologia são ilógicos em seus próprios termos. Do ponto de vista do capital, há pouca diferença entre sabotagem de máquinas e outros tipos de ação trabalhista. Para o proprietário das máquinas, afinal de contas, o valor delas não está na coisa específica que produzem, mas em quanto dinheiro elas rendem. Uma máquina é apenas uma parte do processo de produção capitalista: M-C-M (money – commodities – money), o método de transformar dinheiro em mais dinheiro submetendo-o a um processo de contratar, produzir e vender.

Assim que se compra uma máquina, ela custa o dinheiro de seu proprietário: os empréstimos devem ser pagos, as plantas físicas começam a se deteriorar e máquinas novas constantemente ameaçam tornar as existentes competitivamente inúteis. Dessa forma, qualquer coisa que retarde ou impeça a produção tem o efeito de destruir algo do valor da máquina como capital, que, para o capitalista, é a real substância. Quer seja uma greve ou uma chave inglesa que interrompa a produção, isso é imaterial, já que em ambos os casos o valor é destruído. Para os proprietários, toda resistência dos trabalhadores é ludismo.

A hostilidade contra novas tecnologias, o olhar desconfiado que enxerga toda “inovação” como uma conspiração capitalista, têm uma lógica para a mão de obra, embora seja uma lógica míope. Os luditas são frequentemente invocados como um talismã contra toda a crítica da tecnologia, um aviso de que é impossível resistir à inevitável marcha do progresso. Isso mistifica a política do progresso esvaziando-a de seu conflito e de suas apostas políticas. Mas se a resistência dos trabalhadores equivale simplesmente a enfrentar a mudança técnica gritando “Parem!”, essa resistência só consegue preservar um status quo totalmente capitalista.

O esquerdismo anti-tecnologia apresenta os trabalhadores como conservadores intransigentes, agarrando-se às tecnologias existentes que — se a crise da mão de obra industrial nos dias de emprego pleno das décadas de 1960 e 1970 for uma indicação — não são particularmente amadas. A fabricação industrial que algumas pessoas agora querem preservar foi, em uma época, considerada uma imposição monstruosa sobre as prerrogativas da mão de obra artesanal. Além disso, a resistência à tecnologia incentiva a fragmentação, opondo trabalhadores contra consumidores, que apreciam o acesso à riqueza social possibilitado pelo desenvolvimento capitalista.

Uma estratégia alternativa à resistência à tecnologia de hoje é tratar de questões de poder de classe e distribuição. Alguns dos primeiros socialistas nos Estados Unidos a confrontar diretamente essa dinâmica eram trabalhadores automotivos comunistas em Detroit, lutando contra o impacto da robotização. Nelson Peery, um trabalhador automotivo radical da Liga dos Trabalhadores Negros Revolucionários, via a automação como um processo que tornaria irrelevantes as formas mais antigas de organização industrial e anunciaria um novo estágio de luta de classes.

Logicamente, a maioria dos trabalhadores automotivos acabou sem empregos de salários elevados e sem uma porção crescente de riqueza social, à medida que a reestruturação industrial e a dessindicalização prosseguiram junto ao desmantelamento do estado de bem-estar keynesiano.

Então, o que significaria lutar por direitos sociais em um quadro que vai além da nostalgia industrial? O caso do sindicato dos trabalhadores portuários da Costa Oeste oferece um exemplo ilustrativo, tanto por suas possibilidades como por seus limites.

Confrontado com a automação e conteinerização dos portos e, simultaneamente, o colapso na demanda por mão de obra que se iniciou na década de 1960, o sindicado portuário fechou um acordo. Como relatou Steven Greenhouse, repórter do jornal New York Times: “A gerência prometeu a todos os trabalhadores portuários um nível de pagamento garantido, mesmo se não houvesse trabalho para todos”. Os termos reais do acordo e o contexto em que foi fechado estavam longe do ideal, mas demandas como essas enfatizam a necessidade de extrair um tanto de pós-escassez dentro do mundo capitalista maior.

Com certeza os trabalhadores portuários não generalizam bem com a classe trabalhadora mais ampla. Devido à sua posição estratégica nos pontos de estrangulamento da distribuição de mercadorias e sua resultante capacidade de travar grandes partes da economia, eles desfrutam de uma alavancagem estratégica que falta à maioria de nós. Por fim, eles não conseguiram proteger sua bolha e sofreram recentemente uma série de derrotas. Conquistar uma parte dos frutos de automação requer, para o resto de nós, vitória ao nível estatal em vez de no local de trabalho individual.

Isso poderia ser feito através de uma renda básica universal, um pagamento mínimo garantido a todos os cidadãos, completamente independente de trabalho. Se impulsionada por forças progressistas, a renda básica universal seria uma reforma não-reformista que também aceleraria a automação tornando máquinas mais competitivas contra trabalhadores melhor posicionados para rejeitar salários baixos. Também facilitaria a organização da mão de obra, agindo como um tipo de fundo de greve e proteção contra a ameaça da falta de emprego.

Uma renda básica universal poderia defender os trabalhadores e realizar o potencial de uma economia pós-escassez altamente desenvolvida; poderia quebrar a falsa escolha entre trabalhadores bem pagos ou máquinas que economizam mão de obra, sindicatos fortes ou avanço tecnológico.

A força da mão de obra e o desenvolvimento das forças de produção, afinal de contas, estão dialeticamente interligados. Deixando de lado os exageros sobre robôs, o crescimento da produtividade nos anos recentes realmente tem ocorrido a níveis históricos baixos, levando alguns comentaristas a denunciar uma “grande estagnação”.

Uma maneira de explicar isso é que, quando os trabalhadores são baratos e controláveis, é mais fácil para o chefe tratar o próprio trabalhador como uma máquina do que encontrar uma máquina para substitui-lo. Assim, o fortalecimento da classe trabalhadora tanto dentro como fora do local de trabalho se torna a força que nos impulsiona em direção ao ideal utópico de uma sociedade pós-escassez e à abolição do trabalho assalariado.

Peter Frase é membro do quadro editorial da revista Jacobin e autor de Four futures: Life after capitalism (Quatro futuros: A vida depois do capitalismo)

Leia também:

Revolução tecnológica, automação e vigilância, por Sergio Amadeu (UFABC)