É impensável que uma ideia tão absurda e aberrante como a Terra Plana, por exemplo, pudesse ser proposta em fóruns presenciais e atrair interessados. Somente a virtualidade pode unir interessados tão rarefeitos, proteger discursos tão frágeis à crítica, e conceber o núcleo essencial viável que, este sim, uma vez formado, pode ir às ruas.

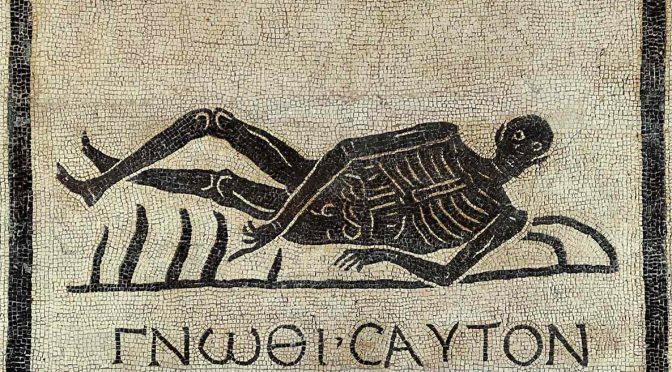

“Conhece-te a ti mesmo”, a famosa frase gravada na entrada do Oráculo de Delfos, é mandamento primordial que funda qualquer tipo de conhecimento segundo o pensamento socrático. Pelo autoconhecimento o homem deveria se libertar das amarras da ilusão, com consciência do que é, finalmente se habilitar à busca da felicidade: a vida em conformidade com o mundo, com os outros e consigo mesmo.

É um destino estranho, então, aquele que o autoconhecimento nos propiciou: sem cerimônias, foi descortinada na frente do brasileiro a incômoda realização de que ele não é exatamente o homem gentil, hospitaleiro, cordial que imaginava ser. Os últimos anos nos permitiram olhar no espelho, e não gostamos do que vimos: subitamente o brasileiro percebeu que ao seu redor pessoas que estimava e confiava – amigos, colegas, parentes, pais – parecem ter se convertido em pessoas más: agem com indiferença e mesmo escárnio ao sofrimento alheio, com desafio e, alguns, mesmo orgulho. Não é de se espantar que essa percepção desconfortável tenha causado um certo mal-estar existencial, um certo estado de desesperança e exaustão: buscar um país melhor e mais justo, neste contexto, parece ter virado um empreendimento tolo.

Mas somos maus, afinal? Realmente essa maldade, tão visível, mesmo ostensivamente exibida como pièce de résistance, como marca de identidade, é inerente ao brasileiro como um núcleo firme, finalmente exposto após o desgaste de camadas exteriores? Aqui defenderemos a hipótese de que a maldade – ao menos, na maioria das pessoas – é circunstancial. Mais do que um desesperador caráter ontológico que nos define, é um estado. E mais: um estado ao qual podemos chegar não por desígnio, não por determinações subjetivas, não por ordem, não por influência, mas por resultado esperado de processos concretos e objetivos – engrenagens e mecânicas lógicas que, uma vez compreendidas e visualizadas, podem ser preemptivamente evitadas.

Muito já se escreveu sobre o conceito arendtiano da banalidade do mal – o mal que circula, perdura, toma forma, corpo, realiza sua potência não pela premeditação ou pelo desígnio diabólico ou demente do agente, mas justamente pela indiferença, pelo não-pensar, pela postura banal de quem sequer se decidiu pelo bem ou pelo mal: apenas abriu mão de considerações éticas e cumpre sua parte, faz o seu trabalho, cumpre ordens. De fato, o retorno a esse conceito de mal que supera a ontologia (e a própria ética) e reside no institucional, no funcional, no estrutural, no histórico, é, de certa forma, uma reflexão quase obrigatória (e bastante incômoda, aliás) em tempos onde nossos familiares e amigos, em quem antes tínhamos alta estima e consideração, assumem despreocupadamente, descompromissadamente e de modo acrítico, a posição de peças em engrenagens massivas de desinformação ou reprodução de ódio (peças ínfimas, inconscientes, mas peças de toda forma) cujo efeito, concreto, material, ajudou a concretizar a morte prematura e desnecessária de milhares.

Hannah Arendt pagou o preço pela ousadia. Na sequência do holocausto, a comunidade internacional (em especial a judaica) esperava uma forte condenação moral dos responsáveis pelo genocídio, e a análise desapaixonada de Arendt foi, mais do que uma decepção, um choque. Ao se confessar incapaz de ver em, por exemplo, Adolf Eichmann, um monstro, um demônio, mas sim alguém profundamente desumanizado, desprovido de empatia, desenraizado da experiência humana pela imersão em um conformismo banal, ao ponto de considerar o assassínio de centenas como um mero trabalho, tão amoral, mecânico e indiferente como um carimbo ou um apertar de botões, Arendt escandalizou o ambiente intelectual da época ao ponto de se sugerir que estava minimizando, justificando ou mesmo simpatizando com o nazismo. O fato de que estendeu a mão em empatia a intelectuais alemães que, ocasionalmente, simpatizaram com o nacional-socialismo (como seu antigo professor Martin Heidegger), reabilitando-os ao invés de condená-los, só piorou as coisas – ainda hoje alguns rotulam Arendt em função de sua posição desapaixonada na questão.

Vamos um pouco além. Simplificando – talvez grosseiramente, e apenas para ressaltar o ponto em sequência – as ideias de Arendt sobre o agir mecânico, impensado, acrítico capaz de perpetuar, amplificar, dar realização ao mal, ainda temos uma noção instintiva de que o mal surgiu do desígnio de alguém. Se Eichmann “cumpria ordens”, essas ordens ainda deveriam de ser emitidas por alguém mais à frente na cadeia de comando: um Hitler, um Himmler, um Heydrich, figuras incontestavelmente mais ativas na concepção do Holocausto. Talvez, sob esse ponto de vista (o qual, reforçamos, é simplificado para fins de argumento), as grandes estruturas de maldade (termo que usamos em função do comportamento maldoso, desumano, desprovido de empatia, dos envolvidos) possam ser divididas em um punhado de planejadores conscientes, efetivamente diabólicos, que concebem uma série de valores, e executores inconscientes, acríticos, amorais, que os reproduzem. Ainda haveria uma gênese criativa do mal – em última análise, alguém a quem culpar, um mentor.

Mas a maldade pode nascer sem o desígnio maligno, sem a influência de valores externamente defendidos – aliás, CONTRA os valores dos envolvidos, simplesmente atraída à existência pela força não da concepção humana deliberada, mas pelas próprias circunstâncias. Aliás, parece que uma sociedade fortemente mediada pela interação online possui muito mais tendência ao florescer da maldade em grandes estruturas (talvez, estruturas grandes o suficiente para alterar o rumo político de nações) do que sociedades onde as relações são menos virtualizadas.

O ser humano, em essência, é um animal colaborativo, moldado não só na formação do seu corpo como na da sua mente por milhares de anos de evolução em pequenos bandos – de fato, a vida em grandes comunidades é uma invenção extremamente recente na história humana. Durante essa longa fase de formação na nossa mente as pressões evolutivas que mais nos marcaram eram a escassez, que fortaleceu impulsos competitivos e egoístas, e a vulnerabilidade, que fortaleceu o comportamento gregário em pequenos grupos, principalmente para a sobrevivência durante o longo processo de infância e juventude da espécie.

Essas pressões, em princípio opostas, conjugaram-se em um comportamento “tolerante com os próximos, intolerante com os distantes”, onde o limite entre quem deveria ser protegido ou combatido era o estabelecimento de um número pequeno, finito, de indivíduos ligados por laços de proximidade. O humano primitivo, incapaz de subsistir por si mesmo, se ligou a um grupo suficiente de pessoas capaz de garantir uma rede de proteção mútua, e essa comunidade – e não estritamente em si mesmo – passou a ser o beneficiário de seu comportamento egoísta. Quem estivesse além da fronteira era visto como ameaça e competição. O tamanho exato dessa fronteira de empatia é nebuloso, talvez limitado a poucas dezenas – cada pessoa adicional imporia atenção e memória adicionais, e há um limite temporal (o tempo total que podemos desviar das atividades de subsistência para o cultivo de relações) e fisiológico (a memória) a ser obedecido. O antropólogo Robin Dunbar, levando em conta as características do neocórtex primitivo, estimou que o tamanho médio de um grupo social estável de humanos é cerca de 148 – o que ficou conhecido como o “número de Dunbar” desde então[1].

Sabemos, então, que dividimos o mundo naturalmente entre “nós” – os merecedores de empatia – e “os outros” – a quem, por predefinição, tratamos como ameaça. Mas essa é apenas metade da questão. Ocorre que tal mecanismo subjacente pode, ainda, ser facilmente enganado por mais restos perigosos de nosso processo evolutivo.

Contrário ao paradigma que atribui ao homem um comportamento baseado na razão deliberada, sabemos que os humanos não são equipados com processadores de eficiência matemática precisa e absoluta, mas sim, com um órgão – o cérebro – que evoluiu ao longo de milhões de anos movido não pela engenharia cuidadosa, mas pelas forças por vezes caóticas e imprevisíveis da seleção natural. Já nos anos 50, Herbert Simon apontou que nosso comportamento racional pode ser uma extremamente crua e ultrassimplificada aproximação da racionalidade ideal, ou seja, uma racionalidade limitada (“bounded rationality”) por fatores reais, como nossas limitações cognitivas (o número de variáveis que conseguimos conhecer e manejar simultaneamente), a disponibilidade de informação e o tempo disponível para a tomada de decisão[2].

Daniel Kahneman e Amos Tversky, posteriormente, comprovaram que nossa própria percepção da realidade é distorcida por uma série de vieses cognitivos, derivados de nossa necessidade de transformar rapidamente estímulos externos em informação útil[3]. Ou seja: para operar com um mundo extremamente complexo, captamos “o que mais interessa” de toda a enorme torrente de estímulos da realidade, descartamos o que não é essencial (o próprio processo de selecionar qual estímulo é captado e qual não já é, em si, incompleto), criamos inconscientemente um esquema mental simplificado e aproximado do problema, e decidimos com base nele[4]. Poderia soar como uma visão negativa e excessivamente crítica da racionalidade humana, mas o fato é que esse “sistema decisório límbico” nos manteve vivos na maior parte da nossa evolução, com imenso sucesso e superando obstáculos enormes para um animal relativamente frágil fisicamente.

O problema é que o mecanismo descrito anteriormente – o que divide o mundo em duas esferas de empatia, a interna e a externa, é facilmente ativado por reconhecimento falho de padrões de pertencimento derivados de nossas heurísticas de decisão rápida. Não vivemos nas savanas e nas cavernas, mas ainda estamos procurando, a todo momento, posicionar o mundo dentro ou fora da nossa fronteira de empatia – e, às vezes uma camisa de futebol diferente, uma bandeira de outra cor, uma preferência política, um comportamento sexual ou algo tão fútil como gostar de um artista X, e não o Y, já coloca em ação, armado e enfurecido, o nosso animal interior, faminto, amedrontado e paranoico, que protege o “nós” e odeia o “eles” – esse grupo de pessoas que querem roubar as frutas de nossos arbustos, beber a água de nossa poça, e devem, portanto, morrer. E o mundo virtual, onde é tão fácil aderir a comunidades hiperfocadas de interesses em comum, oferece prontas oportunidades para pertencer (não só a um grupo, como a vários) e, portanto, a odiar quem não pertence.

Nessa guerra vale tudo. O ódio, inclusive, cumpre uma função gregária, de fortalecimento. Fein e Spencer demonstraram empiricamente a tendência a repassar rumores mais positivos a respeito de integrantes do grupo, e mais negativos acerca de quem não pertence ao grupo, o que demonstra o papel da disseminação de informações no estreitamento de laços de um determinado grupo, mesmo que à custa do prejuízo de membros de outros[5]. Ao diminuir a reputação de outros grupos – especialmente grupos rivais – um grupo pode aumentar sua autoestima e confiança, obtendo mais certeza a respeito da adequação das próprias posições e dissipando dúvidas – que são, afinal, custos mentais indesejados. Isso torna os humanos vítimas fáceis para a polarização – o entrincheiramento em posições irreconciliáveis.

Mas não bastasse isso, há suficiente demonstração empírica do fato que grupos polarizados, isolados, não se mantêm em posições estáticas, mas tendem progressivamente a extremos. Mais precisamente, os membros de um grupo, deliberando, geralmente acabam em uma posição mais extrema na mesma direção geral que suas inclinações antes do início da deliberação[6]. Esse fenômeno já foi documentado em estudos de mais de uma dúzia de países, tais como Estados Unidos, França, Afeganistão, Nova Zelândia, Taiwan e Alemanha. Isso ocorre amparado por uma diversidade de fenômenos, principalmente, por mecânicas reputacionais internas dos grupos.

Difonzo e Bordia detectaram que as pessoas repassam rumores seletiva e estrategicamente, dependendo do receptor, para ganhar o respeito do receptor e “subir” na hierarquia de reputação do grupo. Também pode ocorrer o movimento inverso: ao invés de a aderência ao rumor conferir maior status ao que ele dissemina, após o alcance de um certo “ponto de virada”, a rejeição de uma certa versão dos acontecimentos pode ser percebida como um sinal de que uma pessoa é dissonante do grupo, e, por isso, pertenceria “menos” a ele, e ela correria o risco de ser expulsa da zona de empatia – ver-se, subitamente, como um pária[7].

Quando isso acontece, ou seja, quando alguém toma uma posição ou repassa uma informação não porque nela acredita ou “aposta” que ela seja a verdadeira, mas sim, porque tem medo das consequências reputacionais que viriam da rejeição da informação, estamos na presença de uma cascata reputacional – um comportamento de grupo que se fortalece e se torna mais provável com aumento do número de pessoas que a ele aderem.

Nesse ponto, as pessoas não se submetem a influências sociais porque pensam que os outros são mais conhecedores. Sua motivação é simplesmente obter aprovação social e evitar desaprovação[8] e para isso se juntam a grandes movimentos de manada onde alvos já em ataque são atacados ainda mais, vozes dissidentes são silenciadas, críticos são caçados e ninguém se atreve a contrariar um absurdo, pois a pena é intolerável: o corte da relação de pertencimento, tão essencial aos animais gregários – dá-se a isso o nome de chilling effect, ou “efeito inibidor”[9] [10].

O mundo online também ofereceu outras oportunidades. Subitamente, comportamentos desviantes (ou seja, fora do normal aceito pela sociedade) puderam atalhar pelos caminhos da rede e estabelecer redes de indivíduos geograficamente isolados, redes antes inviáveis e impensáveis. Alguém que tivesse uma preferência proscrita pela comunidade, dada como odiosa ou perigosa, dificilmente sairia pela rua perguntando se os demais a possuem também. O risco de detecção, vergonha, represália seria alto demais. Mas no mundo online essas pessoas podem lançar (inclusive protegidas pelo anonimato) essas ideias ao vento, descompromissadamente, como o fio inicial que uma aranha solta ao vento, esperando que cole em qualquer lugar próximo que seja e permita a contrução do resto da teia. A notoriedade dessas ideias aberrantes pode, por si só, garantir a sua publicidade, mesmo que pelo escárnio e indignação, e cedo outros correligionários podem, de distâncias imensas, começar a estabelecer uma rede viável.

É impensável que uma ideia tão absurda e aberrante como a Terra Plana, por exemplo, pudesse ser proposta em fóruns presenciais e atrair interessados. Somente a virtualidade pode unir interessados tão rarefeitos, proteger discursos tão frágeis à crítica, e conceber o núcleo essencial viável que, este sim, uma vez formado, pode ir às ruas.

Também, de um ponto de vista mais individual, não devemos desprezar o papel das economias de reputação e atenção das redes sociais. Paralelo à função de agregadores de usuários em torno de interesses, as redes sociais são utilizadas como plataforma de promoção pessoal (onde “influenciadores” competem por visualizações, que podem se converter em remuneração por publicidade, ou aumentar base de usuários expostos a anúncios ou promoções) ou de valores (religiosos, políticos etc). Neste contexto, o alvo é o “engajamento” do leitor: ele deve ser movido o suficiente, naquele breve tempo em que está exposto ao conteúdo, a tomar alguma ação (“call to action”), o que pode ser clicar em uma promoção, visitar uma página, se inscrever em uma lista, qualquer coisa que reverta em ganho ao influenciador, grupo ou ideia. Neste “mercado” o estado de indiferença deve ser quebrado, mesmo pela incitação emocional ou à indignação. Tweets com carga emocional forte – xingamentos ou conflito, por exemplo – possuem 20% mais de chance de serem repassados adiante[11].

Assim, o conflito possui permanente estímulo. É normal, hoje, que “grupos de caça” passem a monitorar o discurso de celebridades procurando (ou construindo) deslizes capazes de justificar um ataque ou agressão, na esperança de que aquela celebridade transfira uma porção da sua notoriedade e da atenção que recebe ao agressor original. O caráter inusitado ou controverso do ataque só é recompensado pela economia de atenção da rede: mesmo quem não concorda com o discurso contribui para a sua notoriedade, disseminando-o em defesa do atingido ou expressando sua indignação com o ocorrido.

Essa receita se prova infelizmente extremamente eficaz mesmo contra valores consolidados. Um influenciador que se dedique a, por exemplo, atacar direitos humanos básicos ou pregar absurdos pode ser largamente recompensado pela economia de reputação das redes sociais se, de modo deliberado, se colocar como pioneiro (na longa cadeia de compartilhamentos é o seu material que será propulsionado) ou, quem sabe, identificar um nicho carente de produção de material. Pode fazê-lo, inclusive, sem convição pessoal alguma na essência do que produz. Discursos abertamente monstruosos podem atrair um pequeno núcleo em torno de um candidato ousado o suficiente para expor tais monstuosidades em um fórum de boa visibilidade – e o potencial de indignação de tais monstruosidades pode, ele mesmo, ser uma vantagem comparativa em relação aos moderados, pois se beneficia marginalmente da publicidade negativa. Principalmente em eleições proporcionais, alguém ousado o suficiente pode construir uma sólida carreira em torno da exploração da monstruosidade, se explorar com alguma exclusividade o nicho – e transformar a monstruosidade em uma ideia progressivamente pior, onde poucas pessoas se aventurariam a seguir sem arcar com os altos custos, é um caminho para manter a vantagem no nicho. Já exploramos esta ideia anteriormente[12].

Concluindo: mais do que ontologicamente marcados pela maldade, nossos colegas, amigos e familiares, cujo comportamento tanto nos choca, podem ser vítimas de gatilhos mentais próprios da própria espécie: encontraram redes de pertencimento, articuladas artificialmente, cujos laços emocionais e de identidade artificialmente construídos em torno de totens arbitrários (“vacina”, por exemplo, parece ser o totem do momento, embora esteja perdendo força) momentaneamente sobrepujaram os laços tradicionais de proximidade física. Esses totens temporários exigem aderência irrestrita ou oposição firme, que são concedidas como preço para o pertencimento no grupo dos “nós” (o que dá conforto, certeza, imbui a vida de sentido) ou fundamentam a agressão ao “outro”.

Isso sempre ocorreu, de uma forma ou outra, mas hoje, na medida em que todos os prismas de nossa vida parecem expostos ao escrutínio público – e as pessoas fazem cada vez menos questão de reservar porções de suas vidas a uma esfera íntima – sobra pouco espaço para a manutenção de um foro íntimo, exigindo, a todo momento, demonstrações de aderência não a pensamentos, mas a blocos inteiros de pensamento, em todos os aspectos expostos da vida. Se vacinar ou não, por exemplo, não é mais uma questão de saúde: é um teste acessório da posição assumida em outra esfera da vida, digamos, a preferência partidária. E “se vacinar ou não”, pelas mecânicas de conformidade, gradualmente vira “ser inimigo absoluto da própria ideia das vacinas”, porque as vozes extremas são premiadas com notoriedade, e as vozes moderadas, que poderiam oferecer contraponto à escalada de extremismo, são vigiadas e punidas pelos grupos como traição ou falta de comprometimento.

Não é de se espantar que, cada vez mais, nos vejamos imersos na maldade, eclodindo como bolhas ao nosso redor. Talvez seja hora de prestarmos mais atenção ao mecanismos que criam um terreno tão fértil.

Douglas Oliveira Donin é mestre em Direito Civil e Empresarial e especialista em Direito Internacional e Direito da Integração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisa as relações da tecnologia e das redes com o Direito, a política e a democracia.

[1] DUNBAR, Robin IM. “The social brain hypothesis and its implications for social evolution.” Annals of human biology 36.5 (2009)

[2] SIMON, Herbert A. A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal of Economics, 1955. v. 69, n. 1, p. 99.

[3] KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 1979. v. 47, n. 2, p. 263–291.

[4] KAHNEMAN, Daniel. Maps of Bounded Rationality: a Perspective on Intuitive Judgement and Choice. Nobel Prize lecture, 2002. v. 8.

[5] FEIN, Steven; SPENCER, Steven J. Prejudice as self-image maintenance: Affirming the self through derogating others. Journal of Personality and Social Psychology, 1997. v. 73, n. 1, p. 31–44.

[6] SUNSTEIN, Cass R. Going to Extremes: How Like Minds Unite and Divide. Oxford: Oxford University Press, 2011.

[7] DIFONZO, Nicholas; BORDIA, Prashant. Rumor Psychology: Social And Organizational Approaches. 1st ed ed. Washington, DC: American Psychological Association, 2007.

[8] SUNSTEIN, Cass R. Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. v. 1

[9] ROLOFF, Michael Elwood; CLOVEN, Denise H. The chilling effect in interpersonal relationships: The reluctance to speak one’s mind. In: Intimates in conflict: A communication perspective. Oxfordshire: Taylor and Francis, 2013. p. 49–76.

[10] KENDRICK, Leslie. Speech, Intent, and the Chilling Effect. Wm. & Mary L. Rev., 2012. v. 54, p. 1633.

[11] Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A., & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(28), 7313–7318. doi:10.1073/pnas.1618923114

[12] https://www.comciencia.br/a-guerra-contra-a-ciencia-de-bolsonaro-estilhacando-o-mito-da-janela-de-overton/