Por Antonio Risério

Confinamento e distanciamento interpessoal impostos pela peste são uma violentação antropológica com a qual teremos de conviver. Seremos obrigados a recriar nossas formas cinésicas e proxêmicas específicas, as brasileiras, de relacionamento. Ao mesmo tempo, tenho birra com a expressão “distância social”: adoto a distância física, mas com envolvimento social. A própria opção pelo isolamento é, neste momento, signo de solidariedade. O problema é que o país, empurrado por um governo destrambelhado e criminosamente irresponsável, mergulhou em estado de desorientação nacional. Diante da peste, surge em todo o mundo uma fantasia compensatória: a velha conversa de que a tragédia é véspera de uma nova e melhor humanidade, mais limpa, mais justa, mais fraterna. Não consigo acreditar nisso.

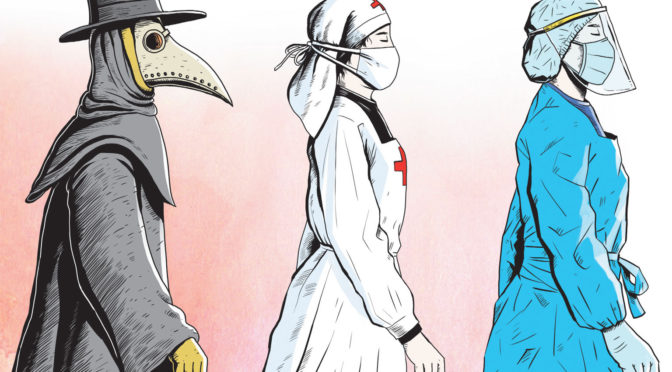

Não me sinto em condições de tentar construir uma visão completa ou sistemática do que estamos vivendo. Limito-me ao que me é possível: relanceios de olhar. E, enquanto vou reparando coisas aqui e ali, não deixo de me lembrar de uma pergunta de Antonio Vieira, num dos “Sermões do Rosário”, feita a propósito da vida de negros escravizados entre nós, no já distante século XVII: “Que estrela é logo aquela que os domina, tão triste, tão inimiga, tão cruel?”. Sim, vivemos agora também, quase todos nós (ficou impossível dizer “todos” num país que não está se movendo unanimemente), sob um signo demasiadamente cruel. Uma peste ronda o cativeiro de nossas casas. E assim como automatizamos o uso de cintos de segurança para reduzir traumas automobilísticos, vamos agora nos habituando ao uso de máscaras e luvas para tentar conter as ondas de contágio.

Nos tempos em que andei pelos terrenos da semiótica, topei com reflexões do antropólogo Ray Birdswhistell, o autor de Kinesics and context. Bem, kinesics era a disciplina que ele inaugurou, voltada para o estudo da linguagem corporal no campo visual das relações humanas. O princípio é simples: movimentos do corpo, gestos, expressões, posturas corporais, etc. são coisas de alta significância nos processos de comunicação social e interpessoal – e suas formas e sentidos apresentam variações de cultura a cultura. Nesse caminho, outro antropólogo, Edward T. Hall, criou uma especialização, a proxemics, o estudo de como os seres humanos lidam com o espaço entre si nos relacionamentos que estabelecem. E também a comunicação proxêmica apresenta variabilidade cultural. Não lembro mais onde li uma análise proxêmica que focalizava a distância física que as pessoas mantinham umas das outras ao se deitar na praia para tomar sol. É impressionante como isso varia pelas praias do mundo.

Mas o que me interessava, pensando no caso brasileiro, era ver como kinesics e proxemics confirmavam, em termos bem precisos (seu modelo não deixava de ser a linguística estrutural), o que sabíamos de sobra. Os brasileiros não são apenas gregaríssimos, como é evidente a especificidade de nossos padrões espaciais no contexto interpessoal. Muitos estrangeiros (nórdicos, em especial) sempre sublinharam isso. Brasileiros não mantêm distância regulamentar, digamos assim, uns dos outros. Vemos isso em conversas de rua ou de escritório, em encontros casuais de amigos, em filas, em rodas de samba etc. etc. E é nisso que penso agora. Nossa inclinação é para nos amontoarmos, quase nos atirando uns em cima dos outros. O confinamento e a distância interpessoal, impostos pela peste, ferem frontalmente o gregarismo brasileiro e bloqueiam nossas incursões totalmente desinibidas pelo âmbito íntimo do espaço físico dos outros. Agora, abraços e beijos estão suspensos. Nada de colo ou de maiores aconchegos. Trata-se de uma violentação antropológica com a qual temos de conviver. Estamos obrigados a recriar nossas formas cinésicas e proxêmicas de relacionamento. Mas vamos em frente. Porque, como o politicólogo Paulo Fábio Dantas Neto, tenho birra até com a expressão “distância social”. De minha parte, aviso: adoto a distância física, mas com envolvimento social. Afinal, a própria opção pelo isolamento é, neste momento, signo de solidariedade humana, comunitária, social.

Indo adiante, passo a falar de duas coisas. Para nós, brasileiros, a ficha demorou demais a cair. De início, reagimos como se a praga não nos dissesse respeito. Afinal, era uma coisa acontecendo do outro lado do mundo, lá na China, numa província de que nunca tínhamos ouvido falar. E assim o Brasil não tomou de imediato as providências devidas. Daí a sensação de que foi tudo muito rápido. Nos sentimos colhidos de surpresa nas malhas viróticas. Atônitos. No meu caso pessoal, vejo a fogueira que pulei. No dia 5 de março, fiz conferência em final de tarde no teatro da ABL (Academia Brasileira de Letras) e, à noite, lançamento de livros numa livraria de Ipanema. Muita gente junta nos dois eventos – algumas delas, soubemos depois, infectadas, mas que, felizmente, se salvaram. Foi nesse dia, aliás, que minha mulher Sara Victoria se tocou para a gravidade das coisas, alertada pelo jornalista Pedro Bial, presente ao evento na ABL; mas eu mesmo prossegui como se tudo não fosse mais que uma fantasia e ainda almocei no dia seguinte com amigos artistas e intelectuais num restaurante na avenida Atlântica, na praia da Pedra do Leme. Só no dia 8 de março à tarde me recolhi em confinamento caseiro, na companhia de Sara. As pessoas que conheço, em sua maioria, também só começaram a se tocar àquela altura do alcance da praga. E cá estamos confinados, atirados em outra dimensão temporal, com a suspensão do encadeamento linear e rotineiro das coisas da vida e do mundo. É como se estivéssemos mergulhados num aquário onde reina um presente absurdo e absurdamente real. Às vezes, me sinto na caverna – não na de Platão, é claro, mas na de Ievguêni Zamiátin, em seu texto entrópico-apocalíptico.

E o pior é que o país, empurrado por um governo destrambelhado e criminosamente irresponsável, mergulhou em estado de desorientação nacional, no qual ainda nos encontramos. Daí, não posso deixar de fazer uma comparação, mesmo de passagem. Da última vez em que vi o Brasil realmente unido para superar um grande problema nacional foi nos dias do “apagão”, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Todos ali se mobilizaram de fato com o sentido único de segurar a onda e vencer a crise. Mas isso jamais teria acontecido se, no momento mesmo em que o ministro de Minas e Energia defendesse a necessidade de economizar (inclusive com troca de lâmpadas), o presidente Fernando Henrique acendesse todas as luzes do Palácio da Alvorada e dissesse que ninguém tinha que se preocupar, pois tudo não passava de uma simples e corriqueira queda de energia… Bem, foi esse o quadro que vimos com a chegada da praga (hoje, todos falam segundo a gíria agora em moda, usando expressões de extração grega, como “pandemia” e “epicentro”) no país. Em vez de um presidente, temos um boçal agindo criminosamente nos palácios de Brasília, que ele mancha e humilha com a sua simples e desgraçada presença.

Claro que não é a primeira praga que nos atormenta. Em 1562-1563, uma epidemia devastou a Bahia, dizimando principalmente pretos e índios. A peste teria começado em Ilhéus, futura cidade de Gabriela e Nacib, e veio ocupando “sertão e courela do mar”, no dizer do jesuíta Leonardo do Valle, até chegar a Itaparica. Depois da mortandade que causou na ilha, avançou por terra para o recôncavo continental e, cruzando a baía de Todos os Santos, arrasou Salvador. Leonardo do Valle, testemunha dos fatos, fala do fedor sufocante dos corpos putrefatos, de mulheres debilitadas parindo prematuramente nas ruas e nos monturos, de crianças morrendo por falta de leite nos peitos doentes das mães, de porcos comendo cadáveres. Foram milhares de mortos, numa região de apenas uns 15 mil habitantes. E ainda aconteceu aí um duelo mágico. Os jesuítas diziam que a peste era castigo divino, decorrente de muitos índios andarem aderindo a uma “santidade”, um movimento messiânico indígena que aflorara naquelas terras. E os pajés deram o troco. Como padres batizavam às pressas contaminados que estavam à beira da morte, apontaram para o vínculo entre batismo e falecimento, denunciando que a água benta era letal.

Mas há uma diferença tremenda. Num livro publicado em 1998, Ensaio sobre o texto poético em contexto digital, escrevi: “Caminhamos… para uma transição de milênio que apresenta uma apavorante face pandêmica”. Eu partia de Luc Montagnier, descobridor do HIV, dizendo que a aids era “uma doença da civilização, uma doença da cidade”. O vírus podia ser antigo e ter feito estragos em outras épocas, mas foi a convergência de dados típicos da vida contemporânea – coisas enfraquecedoras do sistema imunológico da humanidade, como a poluição, o uso de drogas pesadas, a promiscuidade sexual, os ajuntamentos de gente de procedência variada nas grandes cidades etc. – que produziu a epidemia. No dizer de Montaigner, em depoimento a Thomas A. Bass (Reinventing the future – Conversations with the world’s leading scientists), “a globalização da cultura globalizou nossos germes”. Ou ainda, numa frase ótima: “pode-se dizer que a aids é uma doença do Boeing 747”.

William Burroughs já assinalava, em seu Naked lunch (1959), a realidade da internacionalização virótica (pré-aids, é claro). Referindo-se a uma “virus venereal disease” de origem “etíope” (dos feelthy Ethiopians, ele escreve, joycianizando filth), o guru beatnik-contracultural observava: “Começou em Adis-Abeba… mas são tempos modernos, um mundo. Agora os bubões climáticos crescem em Xangai e nas Esmeraldas, Nova Orléans e Helsinque, Seattle e Cidade do Cabo”. No meu livro, comentei: “E não é só a presença da aids que aterroriza. Outras epidemias, velhas e novas, parecem estar engatilhadas, ou avançando já na atmosfera, enquanto vamos nos familiarizando com expressões como hanta, ebola etc. Daí a configuração do horizonte pandêmico”. Para usar a gíria atual, a globalização viraliza planetariamente o vírus, venha de onde vier. Por isso mesmo, ficou ridículo ver Sebastião Salgado dizendo, na televisão, que índios da Amazônia estava ameaçados por uma “doença de branco”, quando o coronavírus é chinês – e os índios são, também eles, amarelos, gente de origem asiática: essa conversa de jogar toda a culpa do mundo no Ocidente e no homem branco vai ficando cada vez mais abstrusa.

E aqui se configura, invariavelmente, uma fantasia compensatória. É a velha conversa de que a peste é a véspera ou mesmo o pesado prenúncio de uma nova era na história da humanidade. Quer dizer: da crise e da tragédia nascerá uma humanidade nova, melhor, mais limpa, mais justa, mais fraterna. Não consigo acreditar nisso, claro. Basta compulsar a história. As fogueiras da santa inquisição, queimando Giordano Bruno e tantos outros, vieram depois da “peste negra”. Stálin, Hitler e Mao Zedong são posteriores à “gripe espanhola”. Por isso, falo em fantasia compensatória. São construções psíquicas que elaboramos para nos ajudar a atravessar a barra trágica da peste. Não acredito que a humanidade mude. Dê algum salto de qualidade ético-genético. Muitas vezes, tendo mesmo a concordar com Karl Kraus, quando ele diz que, se o demônio acha que pode tornar os seres humanos piores, ele é muito otimista. O máximo que podemos fazer é apostar na continuidade dos grandes avanços humanitários que vêm acontecendo desde que o iluminismo europeu se espraiou pelo mundo.

No caso da praga atual, em vez de enveredar por profecias escapistas de alguma “nova era”, melhor tentar olhar com realismo a paisagem. Porque mudanças objetivas se desenham. Na dimensão geopolítica, por exemplo, vemos que, enquanto Trump subestimou a praga e se recusou a comandar um combate planetário articulado e sistemático ao coronavirus, a China ocupou o centro do palco, fornecendo equipamentos e equipes médicas a diversos países, como a tão ferida Itália, por exemplo. E é óbvio que o contraste entre um Trump demissionário – entre outras coisas, largando a Eurolândia à própria sorte e até investindo contra a OMS (Organização Mundial de Saúde) – e o total ativismo chinês terá consequências na vida do mundo. Angela Merkel já agora insinua claramente a discussão que se inicia, ao dizer que chega o momento em que a Europa será obrigada a repensar sua posição no mundo. É o sol amarelo da China se projetando planetariamente. Para quem começou o jogo acuada, é uma vitória e tanto. Mas sobre isso – assim como sobre repercussões da crise no sentido de um provável avanço da “economia verde”, a reemergência do estado de bem-estar social etc. etc. – já tem muita coisa escrita, e a minha sensação é que quase tudo já foi dito (além do mais, não sou especialmente indicado para essas discussões).

De qualquer modo, duas coisas insistem em ficar passando pela minha cabeça. A primeira diz respeito a governança e regime político. A questão pode ser colocada de modo simples, a resposta é que é o problema. Podemos partir aqui do célebre livro Governança inteligente para o século XXI, de Berggruen e Gardels. Temos hoje dois grandes sistemas políticos no planeta: a democracia ocidental, de um lado, e de outro o modelo autoritário chinês de capitalismo de estado. Ambos padecem de graves pecados. Na “democracia de consumidores” (para usar a expressão dos autores, tipificando o regime norte-americano), onde cada cabeça é um voto, o que ressalta é uma certa incapacidade de encarar de fato o longo prazo, com as energias voltadas antes para o atendimento dos desejos (não exatamente das necessidades) da população. O modelo parece mesmo condenado a isso: a pensar nas próximas eleições e não nas próximas gerações, com todas as implicações econômicas, socioculturais e ecológicas daí decorrentes. Já o neomandarinato chinês – apesar de suas condições de agir com vistas a um prazo temporal dilatado, de manter a estabilidade da nação e de resistir a pressões da opinião pública e de diversos grupos sociais – não cultiva a liberdade, não leva a sério direitos individuais e não oferece mecanismos de voz à comunidade, frustrando e mesmo bloqueando expectativas de participação maior na definição de políticas nacionais.

Será que, com a perspectiva de um redimensionamento das atuais relações entre estado e sociedade, teremos também a possibilidade de chegar a uma reconfiguração geral do sistema político que, alcançando algum ponto de equilíbrio, transcenda o dualismo hoje vigente, esta situação dilemática que nos perturba e mesmo angustia? Será que saberemos encontrar um caminho possível para superar o praticamente compulsório oportunismo partidocrata-eleitoral, sem cair no pesadelo ou no desassossego asfixiante das ditaduras? Confesso que aí está o que eu mais desejo que aconteça, num mundo pós-pandemia – ao lado, é claro, de um verdadeiro esforço de guerra para diminuir as distâncias ou desigualdades sociais e regionais tão ostensivamente visíveis no planeta.

A outra coisa que não me sai da cabeça é a possibilidade de uma mudança de mentalidade na Europa com relação aos imigrantes. Foi o jornalista Tibério Canuto Queiroz quem levantou essa lebre para mim, dizendo que achava que a praga pode provocar alguma mudança na atual mentalidade europeia sobre os imigrantes, desde que muitos profissionais de saúde e trabalhadores dos chamados “serviços básicos” ou “essenciais” são imigrantes. Muitos africanos, inclusive. Tenho o maior interesse nesse tema. Mas ainda não consegui reunir informações sobre o assunto. Sei, no entanto, que a mudança de mentalidade é possível. Isso aconteceu aqui no Brasil, em consequência da Guerra do Paraguai, na segunda metade do século XIX. A participação negra foi decisiva no conflito, inclusive com capoeiristas. Enquanto muitos senhores fugiam do alistamento, enviando escravos para lutar em seu lugar, negros e mulatos lutaram bravamente pelo Brasil. E isso mudou a visão que o exército tinha da escravidão. Aliás, a primeira coisa que o Conde d’Eu (comandante do exército brasileiro) fez, ao entrar vitoriosamente em Assunção, foi declarar extinta a escravidão no Paraguai. Era um sinal forte para o Brasil de que as forças armadas não defenderiam o regime escravista entre nós. E isto foi mesmo um dos fatores que convergiram para a abolição da escravatura em 1888, que poderia ter resultado numa tremenda guerra civil, como o próprio Nabuco reconhecia. Tomara que mudança semelhante ocorra mesmo na Europa. E se isto ocorrer, vamos ver como se dará na conjuntura, que muitos preveem, de mais rígido fechamento de fronteiras nacionais no espaço da Eurolândia ou União Europeia.

Voltando ao Brasil, estou cansado. O capitão Bolsonaro vai prolongar sua agonia até quando for possível. Uma pena ver as forças armadas brasileiras se autodesmoralizando ao embarcar e permanecer na canoa furada desse aventureiro inescrupuloso, que passou do submundo do exército ao submundo da política. Militares como Castello Branco e Ernesto Geisel não teriam um pingo de respeito a esse indivíduo, que sugere uma estranha mistura de raquitismo mental e esperteza canalha. E não deixa de ser estranho que, enquanto Fernando Henrique Cardoso não hesita em pedir a renúncia do capitão, justamente dois partidos supostamente opostos, o DEM e o PT (ontem de manhã, o partido gritava “fora Bolsonaro!”, ontem à tarde pedia que não nos precipitássemos: acho que o nome disso é coerência), recomendem cautela. E assim seguimos ao jogo de ondas desordeiras, obrigados a engolir a boçalidade bolsonarista sabe-se lá até quando.

Bem. Algumas coisas que disse neste texto podem não passar de wishful thinking – e tudo bem: quase tudo que hoje me dizem e não aponta para a catástrofe, me parece wishful thinking. Que seja. Até prefiro assim. Do contrário, me despediria diariamente das pessoas à maneira dos antigos índios guaranis, que diziam: até amanhã… se houver amanhã. Já que falei de Zamiátin, volto a ele, em “A caverna”: “Em outubro, quando as folhas já desbotaram, definharam, murcharam, às vezes há dias de olhos azuis. Em dias assim, inclina-se a cabeça para trás para não ver a terra e quase dá para acreditar que ainda existe alegria, que ainda é verão”. Pois é: mesmo no meio da peste, há dias de olhos azuis. Daí que, à despedida guarani, prefiro mesmo repetir aqui, neste final, um verso do meu amigo Waly Salomão: “Apesar da cerração do escuro, eu te saúdo, oh futuro!”

Antonio Risério é antropólogo (UFBA), poeta, ensaísta e historiador autor de vários livros, entre os quais O poético e o político e outros escritos (Paz e Terra, 1988); Ensaio sobre o texto poético em contexto digital (Fundação Casa de Jorge Amado, 1998); Adorável comunista (Versal, 2002); Uma história da Cidade da Bahia (Versal, 2004); A cidade no Brasil (Editora 34, 2012); Mulher, casa e cidade (Editora 34, 2015); A casa no Brasil e Sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária (ambos pela Topbooks, 2019)